さざなみの記憶と滋賀の祈り

Shiga

Shiga

この土地は、そんな豊かな自然に導かれるように、古の時代から数々の物語が紡がれて来た。

そんなこの地に息づく物語に耳を澄ましてゆくと、ある途方もない祈りの言葉に辿り着いた。

その祈りの言葉は、遥かなる創造力の源泉となり、不朽の名作「銀河鉄道の夜」を生んだ、日本を代表する作家・宮沢賢治にも大きな影響を与えたとも言われている。

滋賀の地に息づく様々な物語を辿りながら、途方もない祈りの言葉を紐解いてゆく「さざなみの記憶と滋賀の祈り」。

前編の題名は「一冊の本を巡る旅」。

今回の物語では、途方もない祈りの記憶を宿した、ある一冊の本を巡りながら滋賀の地に息づく物語を辿ってゆく。

- text / photo HAS

銀河鉄道の車窓から

途方もない祈りの言葉。

その言葉を想い浮かべながら宮沢賢治の描いた「銀河鉄道の夜」のページをめくってゆくと、あるひとつの描写で手が止まった。

「金剛石や草の露やあらゆる立派さを集めたような、きらびやかな銀河の河床の上を水は声もなく、かたちもなく流れ、その流れの真ん中に、ぼうっと青白く後光の射さした一つの島が見えるのでした。その島の平らな頂きに、立派な眼もさめるような、白い十字架が立って、それは凍った北極の雲で作られたような、すきっとした金色の光の輪をのせて、静かに永久に立っているのでした。」

これは、銀河鉄道の車窓から主人公のジョバンニの目の前に広がる銀河の風景を描いたもの。「銀河鉄道の夜」は、主人公のジョバンニが銀河の彼方を旅する物語。

主人公のジョバンニがある日、夜の丘の上で星空を眺めていると、突然夜空の星々が瞬き始める。

輝きは次第に大きくなり、あまりの眩しさに目をこすっていると、いつの間にかジョバンニは、自分自身が小さな列車に乗っていることに気付く。

ジョバンニが乗っていた、その小さな列車こそが銀河鉄道。

そこから彼の遥かなる銀河の旅の物語が紡がれてゆく。

「銀河鉄道の夜」の作中では、宮沢賢治が想い描いた美しい銀河の風景を綴った言葉が数多く残されている。

またこの作品以外にも、彼が残した様々な作品の中には、そんな時空を越えた深い創造のまなざしが流れているのだ。

なぜ彼は、そんな宇宙をも貫くような創造力を宿し、数々の作品を残すことが出来たのだろうか。

その理由は、彼が18歳の時に出会ったある一冊の本に隠されていた。

そして、その本こそ滋賀の地に眠る、途方もない祈りの記憶を紐解く物語を宿す本。

その一冊の本は、宮沢賢治が生きた時代から遡ること1200年程前。

滋賀の地で、自らの人生を捧げ、ひとつの道に生きた、ある一人の男の人生を大きく変えた本でもあったのだ。

そんな様々な人々の人生を変える力を宿す本とは、一体どんな本なのか。

ジョバンニの乗った走り出した銀河鉄道を思い浮かべながら、古の滋賀の記憶と一冊の本を巡る旅からこの物語をはじめてゆきたい。

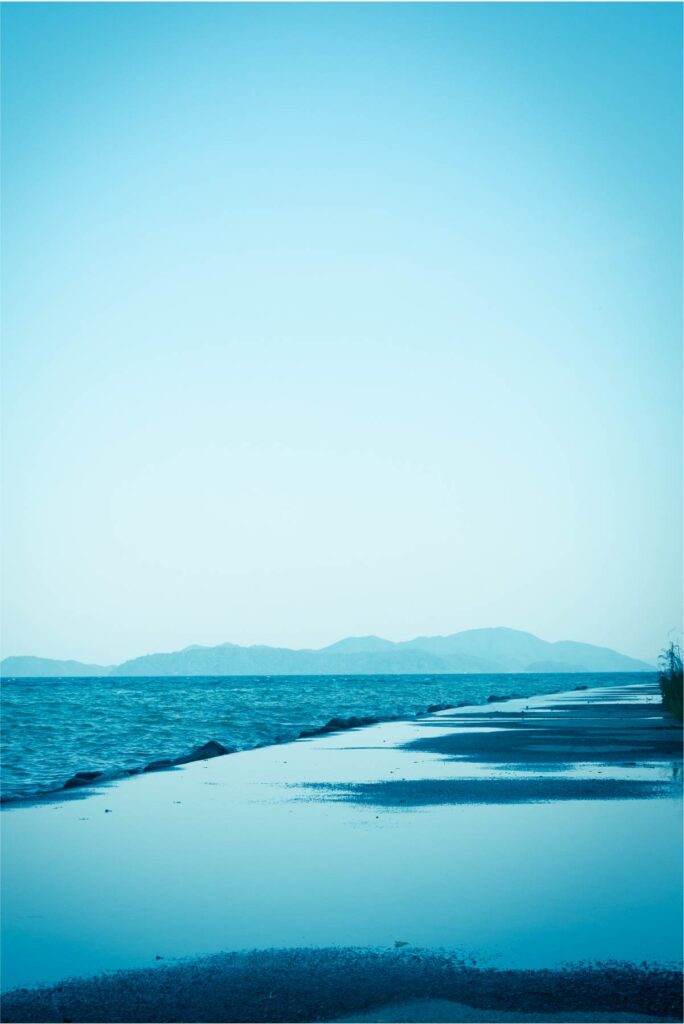

古の琵琶湖の風景

山々から湧き出る水がいくつもの川となり、山間を美しい弧を描きながら、やがて琵琶湖へと注がれてゆく。

琵琶湖は、古の時代から、この地の生命をつかさどる恵みの湖として、悠久の時を刻み続けて来た。

今から遡ること400万年程前、琵琶湖は誕生したと言われている。

それから幾重もの時を経て、琵琶湖周辺に人々が暮らし始めたのは、今から約一万年前のこと。

まるで海のような広がりを持つこの湖は、その広がりを遥かに凌ぐほどの長い時の流れをその内に秘めているのだ。

そして、さらに時が流れ、今から約1500年前には、朝鮮半島から海を越え、多くの渡来人がこの地に定住するようになったと言われている。

古の時代、滋賀の地は、大陸で育まれた高度な文明を持つ朝鮮半島と日本をつなぐ回廊の役割をしていた。

今では想像が出来ないかもしれないが、かつて日本海側の文化は、日本文化の中心的な役割を果たしていたのだ。

出雲大社で有名な島根の地にかつて存在した強大な地域国家・出雲王朝は、その事実を象徴していると言えるだろう。

日本海側からもたらされた様々な技術や文化を近畿地方へと届けてゆくためには、琵琶湖の湖岸を船で結び、繋いでゆく道程が最も効率的だったのだ。

そんな回廊の役割を果たしていたこの地には、多数の渡来人が住むことになり、当時の最先端の技術や情報、文化が集まる場所となった。

琵琶湖の水の恵みは、遥か海の彼方から届けられた様々な文化をこの地に育んでいった。

そうして海を越え、この地で暮らし始めた異国の人々の中から、ある一人の子どもが生を受ける。

はじまりの一歩

それは、今から遡ること約1300年程前。

異国の人々がこの地に住み始め、250年の時を経た、ある年のことであった。

名は、広野(ひろの)と名付けられた。

父は、中国からの渡来人の末裔だったと伝えられている。

彼が生まれた村は、現在の大津市ほど近く、神の宿る山として古くから人々の信仰を集めていた比叡山の麓の村であった。

広野は、幼い頃からずば抜けた聡明さを発揮していたという。

彼に流れる渡来人の血がその聡明さを育む、素地となったのかもしれない。

この時代、一定以上の階級でなければ、正規の機関で教育を受けられなかったのだが、彼は12歳の時に特別な選抜試験を見事に通過。

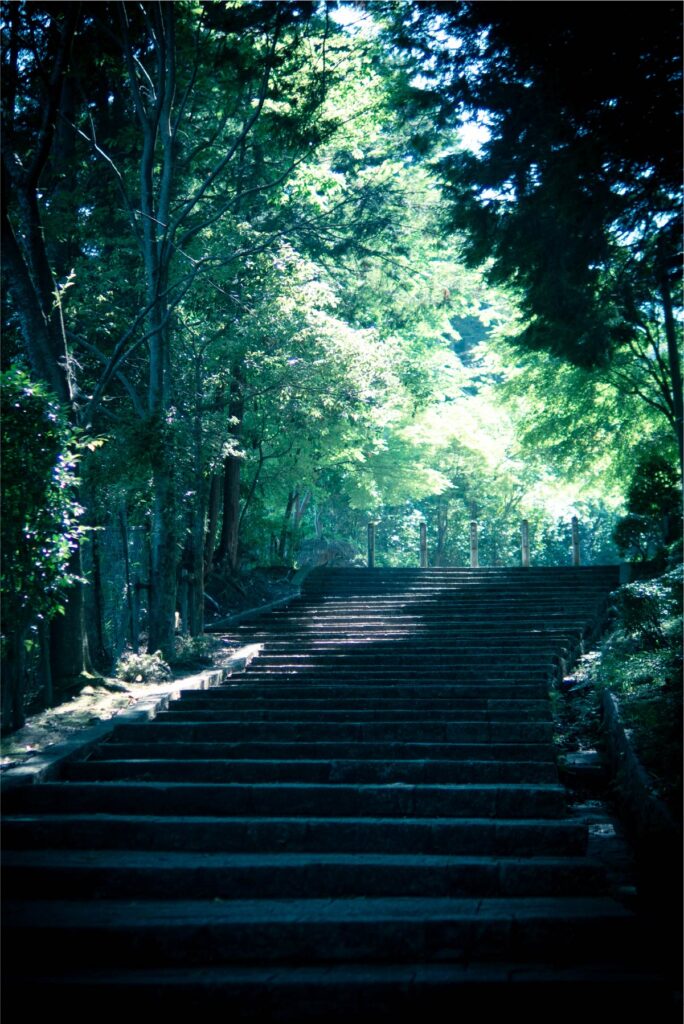

寺院が運営する国分寺で勉学の道を歩み始める。

そして、その2年後には、学問よりも求道に徹することを決意する。

わずか14歳にして、出家の道を自ら選んだのだ。

出家に際し、彼に与えられた法名は、最澄(さいちょう)。

そう、宮沢賢治と同じ一冊の本を紐解いた、ある一人の男とは、後に比叡山の地に天台宗・延暦寺を開き、一千年の時を越え、今なお語り継がれる僧侶、伝教大師・最澄、その人であったのだ。

その大いなる求道のはじめの一歩をこの時、踏み出したのだった。

一人の青年の歩み

最澄は、出家への決意を胸に、外の世界に目をやることもなく、一心に求道の道を歩み続けていた。

だがそんな彼の志とは裏腹に、国内の情勢は大きく揺れ動きつつあったという。

時代は、奈良時代(710〜794年)。

奈良・平城京を中心に、中国の王朝・唐からもたらされた多様な文化がきっかけとなり、天平文化という煌びやかな文化が花開いた時代であった。

しかし、そんな華やかさの影で、政治においては権力争いが絶えなかった。

さらに民衆の間では、天然痘の流行や飢饉が起こり、150万人近い人々が命を落としていた。

まさに光と影が交錯していた時代でもあったのだ。

そんな不安定な国内情勢を立て直すため、当時の天皇・聖武天皇は、様々な災いを鎮めるため、鎮護国家の名の下に仏教を国の中心に据える。

そのことが東大寺の大仏をはじめとする、現在に受け継がれるような多様な仏教文化を発展させてゆく大きなきっかけとなる。

だが、それは同時に政治と仏教の間に並々ならぬ関係を生むきっかけともなってしまう。

俗世から離れた立場にいるはずの僧侶が政治に深入りする事態を招いてしまったのだ。

人々を救うという本来の目的から大きく離れ、権力を追い求める手段として仏教が利用されつつあったのだ。

それは求道の道を歩む、最澄の耳にも届いていた。

その事実は、彼の内に既成の国内仏教への深い疑問を募らせることになる。

だが最澄はその疑問を胸に秘めたまま、変わらず学びを重ねた。

そして、若干19歳にして東大寺の戒壇院において具足戒を授かる。

それは若くして国家公認の僧侶として認定されたという証明であった。

当時その認定を授与されるのは、一年に僅か十人前後。

まさにエリートの中のエリートとも言える歩み。

将来の栄光は約束されたも同然であった。

そして、最澄は、その正式な認定通知を受け取ると、生まれ故郷に帰郷する。

それまで誰にも明かすことなく胸に秘め続けていた、ある想いを父に伝えるために。

かすかな光を求めて

「世間を離れ、比叡山に入り、さらに山林修行に打ち込みたい。」

これが最澄が父に伝えた想いであった。

約束された未来をすべて打ち棄て、どうなるかも分からぬ、世捨て人同然の生活をしたいと伝えたのだ。

ただ確かだったのは、自らの内に静かに秘めた信念のみ。

当時の仏教は、政治との癒着によって腐敗しつつあっただけでなく、小乗の傾向が強かった。

小乗とは、修行を重ねることで、他者ではなく自分自身を救うという自利の精神を重視した教え。

しかし、最澄は求道の日々の中で、誰にも見向きもされず、東大寺の書庫に埋もれていた様々な書籍を紐解くうちに大乗の教えに出会っていた。

大乗とは、修行を通して、自己救済だけでなく、あらゆる人々を救うという利他の精神を大切にした教えである。

それは当時の既存仏教の教えとは対極で、異端とされる教えでもあった。

そのため、その時の日本には師として仰ぐべき人物は一人もいなかったのである。

そんな状況の中で最澄に残されていた道は、たった一人、孤独の中で自らに向き合い、その教えを深めてゆくという、あまりに厳しい道のりだったのだ。

だが最澄は、自らの信念のみを頼りに、これまでのすべてを投げ打ち、その道を歩む決断をする。

彼の父は、その決意を耳にした時、当初は反対をしていたが、最澄の意志の固さを知り、最後はその決断を受け入れる。

そして、最澄は、暗闇の中のあるとも知れぬ、かすかな光を掴むため、たった一人比叡山に入山するのである。

最澄は、その時の決意を言葉として残している。

「自ら修行を重ねた末、もし幸いにして悟りを開くことができたなら、それを決して独り占めにせず、この世のあらゆる人々に施して、ともに無上にわかちあいたい。」

この言葉は、入山に際し最澄が綴った願文の中に残されていた言葉である。

まさにそれは、最澄の信念そのものであった。

その信念を胸に、自らの生涯をかけての長い修行の日々が始まってゆくのである。

そして、その修行の果てに、宮沢賢治の創作の源泉となり、この地に息づく途方もない祈りの源泉ともなった、ある一冊の本との出会いを果たすことになるのである。

- text / photo HAS

Reference :

-

「図説・滋賀県の歴史」

- 編集:

- 木村 至宏

- 出版:

- 河出書房新社

-

「琵琶湖 - その呼称の由来」

- 著者:

- 木村 至宏

- 出版:

- サンライズ出版

-

「京滋びわ湖山河物語」

- 著者:

- 沢 潔

- 出版:

- 文理閣

-

「近江古代史への招待」

- 著者:

- 松浦 俊和

- 出版:

- 京都新聞出版センター

-

「人類哲学序説」

- 著者:

- 梅原 猛

- 出版:

- 岩波新書

-

「最澄 - 京都・宗祖の旅」

- 著者:

- 百瀬 明治

- 出版:

- 淡交社

-

「鎌倉仏教」

- 著者:

- 平岡 聡

- 出版:

- 角川選書

-

「滋賀県の百年」

- 著者:

- 傳田 功

- 出版:

- 山川出版社

-

「老子」

- 翻訳:

- 小川 環樹

- 出版:

- 中央公論新社

-

「銀河鉄道の夜」

- 著者:

- 宮沢賢治

- 出版:

- 青空文庫

-

「セロ弾きのゴーシュ」

- 著者:

- 宮沢賢治

- 出版:

- 青空文庫

-

text / photo :HAS Magazineは、旅と出会いを重ねながら、それぞれの光に出会う、ライフストーリーマガジン。 世界中の美しい物語を届けてゆくことで、一人一人の旅路を灯してゆくことを目指し、始まりました。