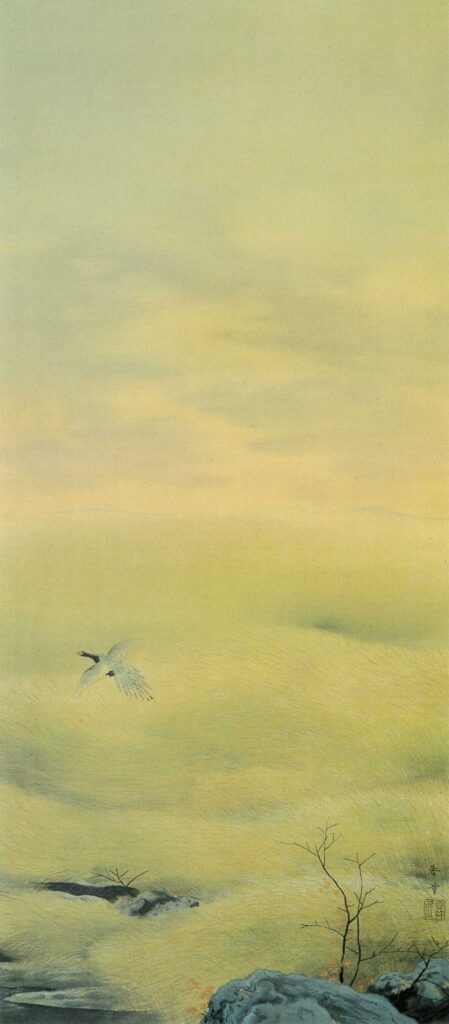

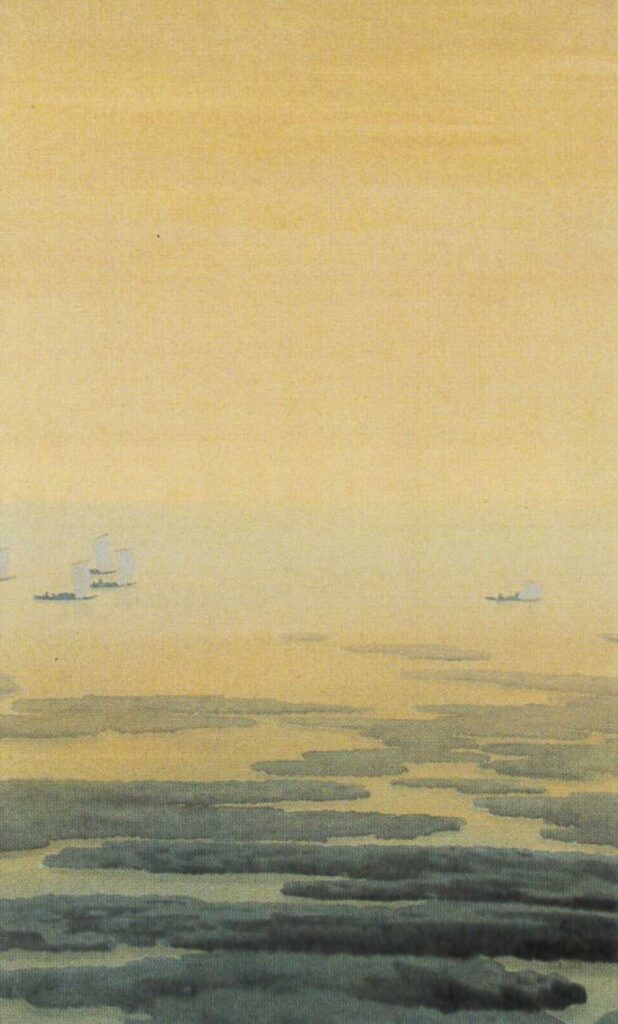

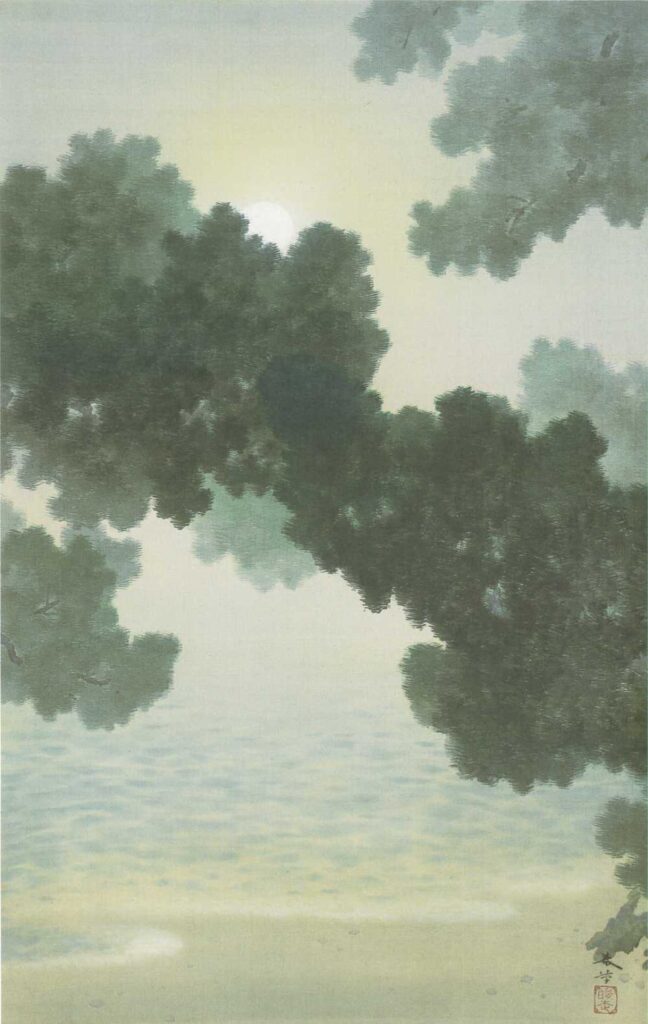

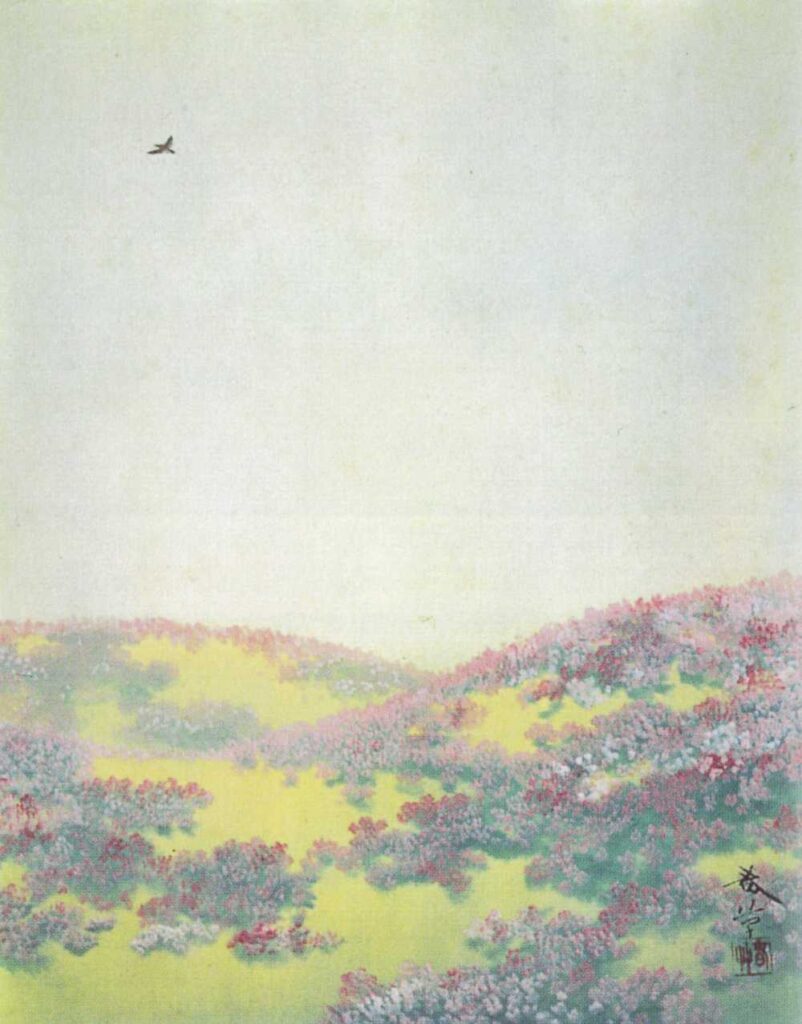

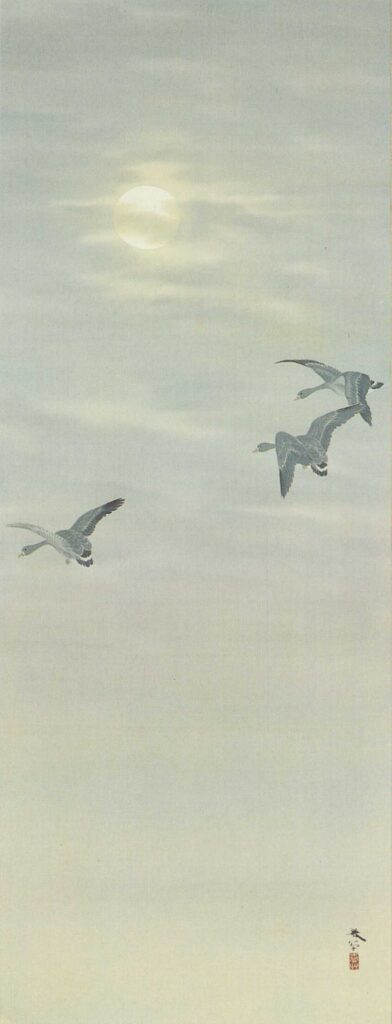

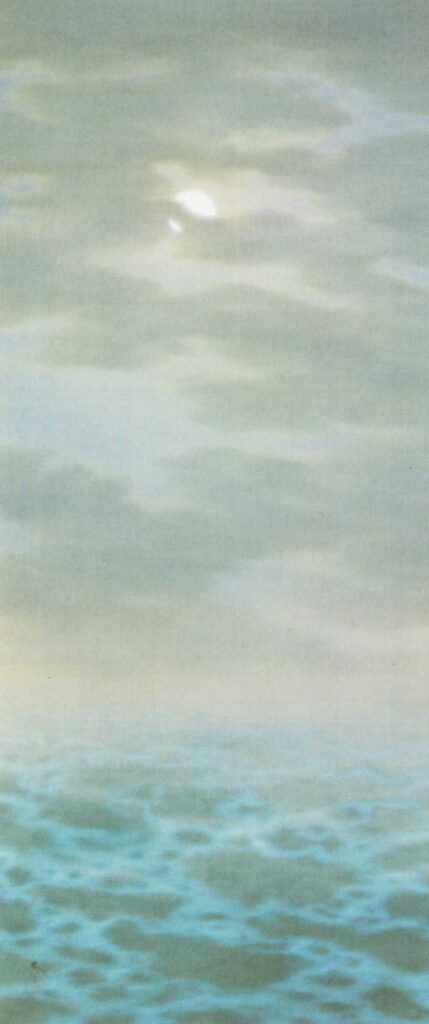

光を描いた日本画家

菱田春草の物語

菱田春草の物語

Shunso

Shunso

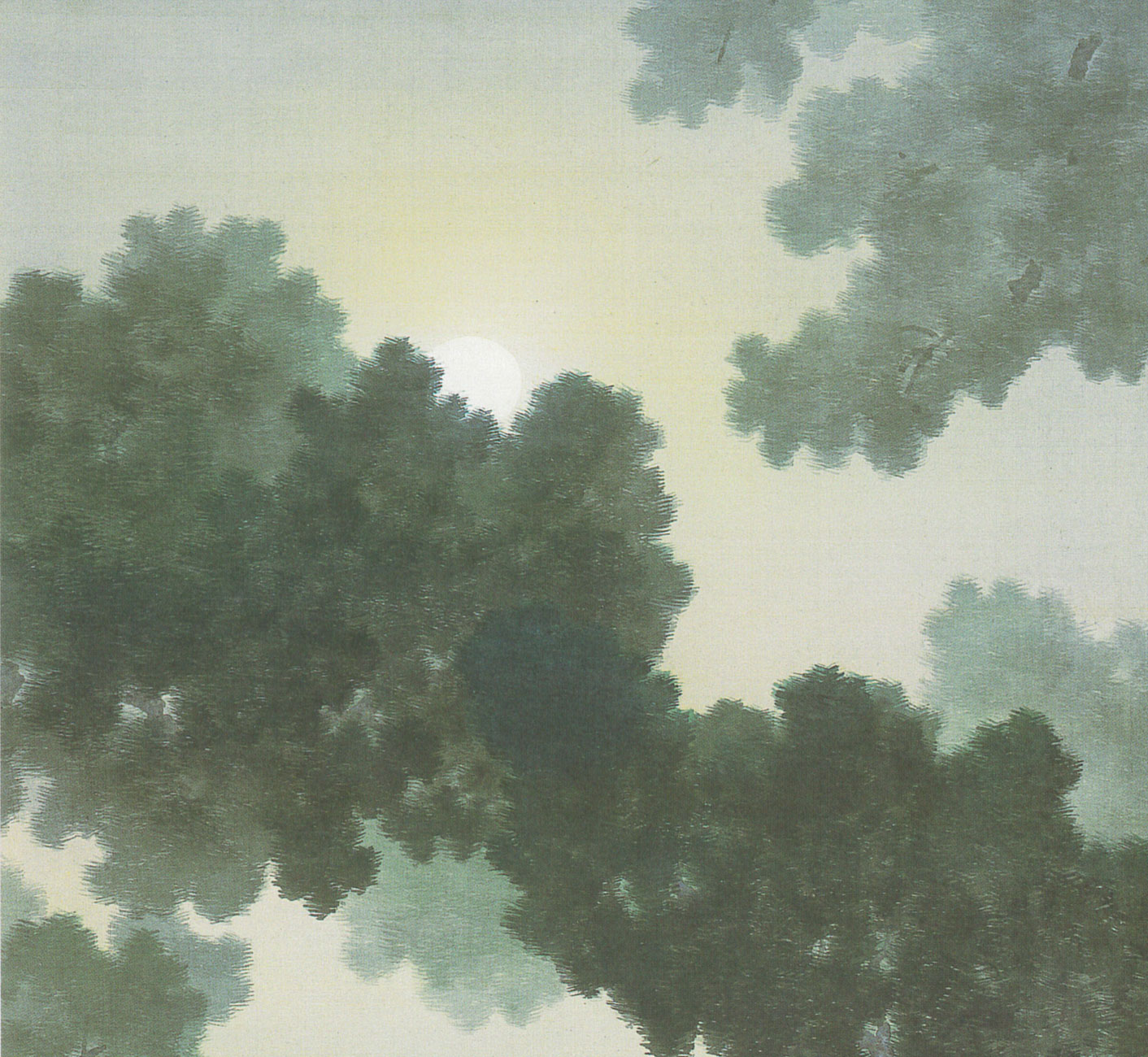

幾多の動乱を経て、江戸から明治への時代の大きな移り変わりに共鳴するように、伝統的な日本画の世界において、新たな変革の旗手となる一人の青年が現れた。

その青年の名は、菱田春草。

そんな一人の画家の物語を辿ってゆく「光を描いた日本画家 菱田春草の物語」。

前編の題名は、「意志を越えた導き」。

今回の物語では、春草の子供時代の記憶を辿りながら、彼が日本画の道を選び歩み出した、その始まりの物語を辿ってゆきたい。

- text HAS

-

[ 序章 ]光を描いた日本画家 菱田春草の物語

[ 序章 ]光を描いた日本画家 菱田春草の物語 -

[ 前編 ]意志を越えた導き

[ 前編 ]意志を越えた導き -

[ 中編 ]新たな光を宿して

[ 中編 ]新たな光を宿して -

[ 後編 ]運命を変える旅路

[ 後編 ]運命を変える旅路 -

[ 最終編 ]遥かな光の先に

[ 最終編 ]遥かな光の先に

beyond the will

beyond the will

意外な子供時代

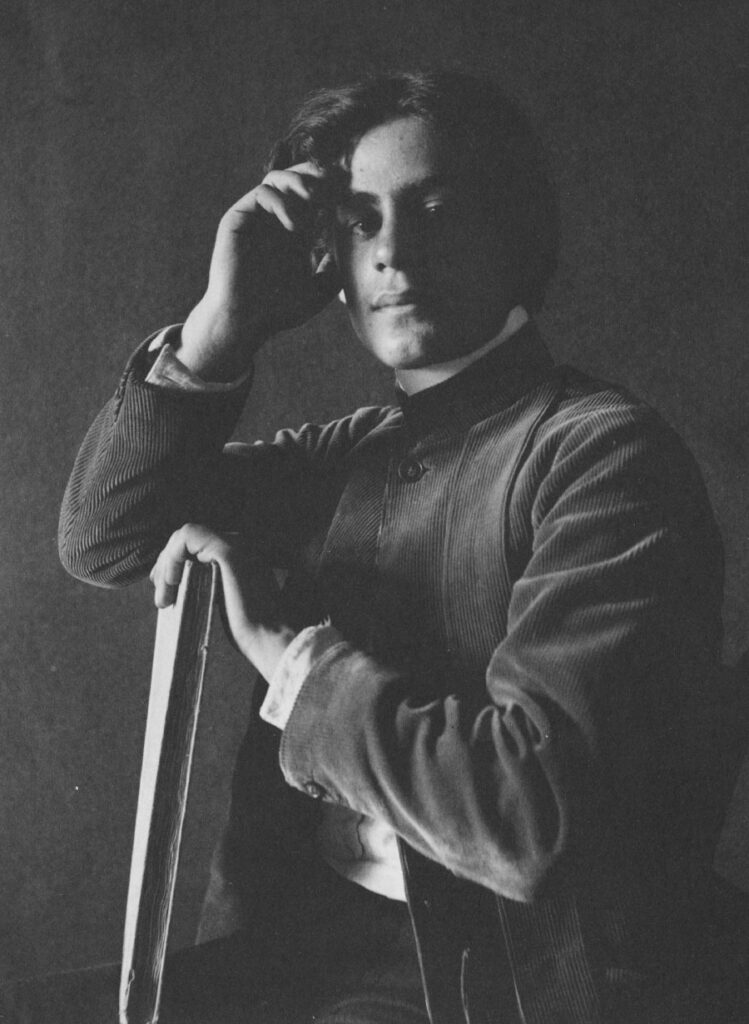

明治7年(1874年)9月21日。

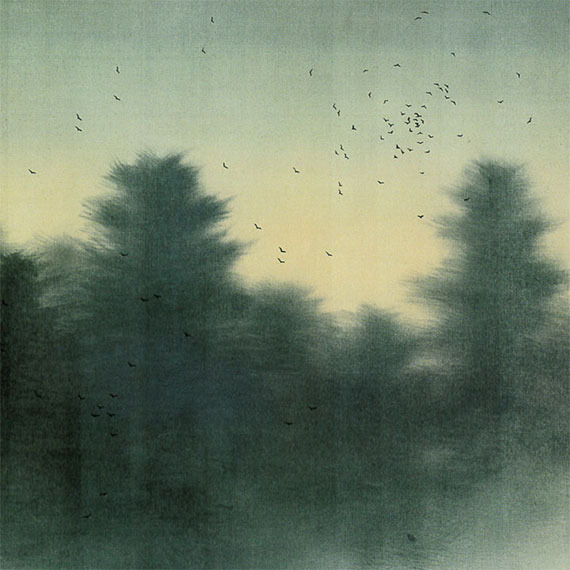

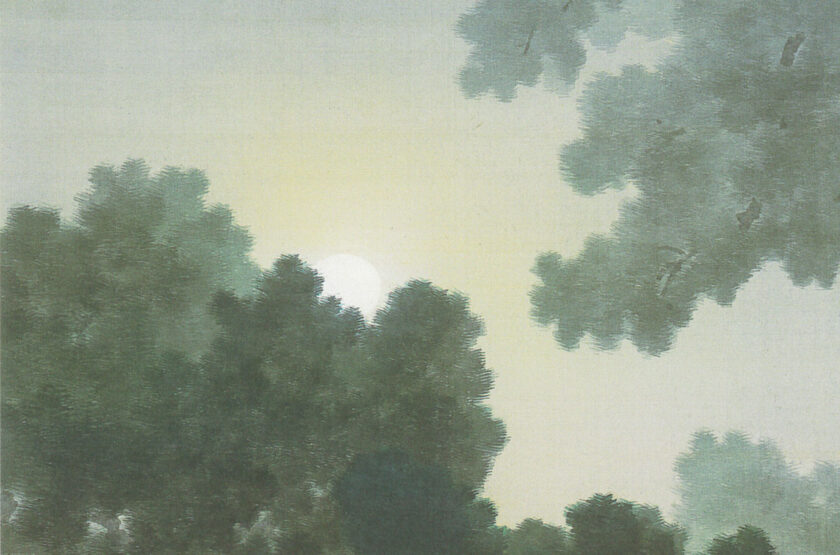

「信州の小京都」とも謳われた、山紫水明の豊かな自然に包まれた歴史と伝統の息づく町、長野県飯田町に菱田春草は生まれた。

父・菱田鉛治(えんじ)の第4子として、三男治(みおじ)と名付けられた春草は、銀行に勤める父親の元、何不自由なく安定した子供時代を送っていた。

後に日本画壇を牽引することになる彼の子供時代は、さぞ絵に没頭した日々を過ごしていたと思われるかもしれない。

だが、水彩画を好んで描いていたという話は残されているものの、意外にも幼少期の芸術的な資質については、あまり語られていない。

むしろ、芸術より学業に際立った能力を見せていたというのだ。

事実、中等科を卒業する際には、彼の学業への能力は周囲から高い評価を受けていた。

なんと長野県からより一層の学業への専念を期待され、儒学の書籍である「論語」の注釈書を授与されるほどであった。

また彼が進学した高等科で図面と数学の教諭を務めていたという、中村不折という人物は、当時を振り返り、こう語っている。

ちなみ中村不折とは、後に夏目漱石の『吾輩は猫である』の挿絵画家として名を馳せる洋画家だ。

だが、当時はまだ無名の存在で一学校の教諭として働いていたのだ。

「この学校で僕の教えた者で有名になった一人に菱田春草がある。もとから質は良かったが理屈っぽい人間で、吾々を困らせることばかり言っていた。絵がうまいので絵をやれと僕は言っていた事があったが、法律を勉強すると言っていた。」

(菱田春草 / 著者 : 近藤敬次郎より)

彼の語った、この言葉の中に春草の意外とも思える子供時代がよく表されているのではないだろうか。

しかし、この言葉には続きがある。

「後には絵を習いに東京に出たいと言い出した。結局僕が一足先に上京し、僕は西洋画をやるし、君は君で好きな方へ行くがよいと言うので、菱田は美術学校へ入り、橋本雅邦氏についた。」

(菱田春草 / 著者 : 近藤啓太郎より)

中村不折が語る通り、春草は最終的に画家を志すことになる。

だが、それは自らの意志というよりも、まるで運命に導かれるようにして、その一歩を踏み出すことになるのである。

もちろん、その一歩が春草自身の運命だけでなく、いつか日本画壇の未来を大きく変えてゆくことになるとは、知るはずもなく。

託された夢

明治21年(1888年)3月、春草は高等小学校を卒業すると、地元の私塾に通い英語を学び始める。

そして、その学業の傍らで、幼い頃から好んでいた水彩画を描いていたという。

そんな日々を過ごす中で、ある一つの出来事が彼の運命を大きく変えてゆくことになる。

その運命の鍵を握っていたのは、他でもない彼自身の兄であった。

春草の兄・為吉は、幼い頃から絵が好きで、画家志望だったという。

しかし、家庭の事情から夢を諦め、既に上京し物理学校に通っていた。

そんな兄から東京に新しい美術学校が開校することを教えられ、その学校への受験を勧められたのだ。

その学校とは、岡倉天心とアーネスト・フェノロサが中心となり創設された、現在の東京藝術大学の前身となる、東京美術学校と呼ばれる学校だった。

西洋画の技術を取り入れながら、東洋美術を深く探究し、新しい日本画の表現を目指す、当時としては最先端の学校であったという。

なぜ兄は、学業への道へと進もうとする春草を芸術への道に進むよう諭したのだろうか。

画家を志すほど芸術に深い理解があった兄は、もしかすると以前から春草の中に、輝かしい才能の原石を感じていたのかもしれない。

またそこには、自らの叶えられなかった夢を誰かに託したいという兄の切実な思いもあったのかもしれない。

もし、兄に芸術への理解がなければ、そして画家の夢を諦めていなければ、春草は自ら芸術の道を選択することはなかったかもしれない。

運命とは、いつも不思議なものである。

そして、そんな不思議な運命に導かれるようにして、春草は兄からの提案を受け入れ、東京美術学校への入学を目指し、上京を決意したのだった。

この時、春草は15歳。

明治22年(1889年)9月、夏の暑さが過ぎ去り、通り過ぎる風の中にかすかな秋の気配を感じる、ある日のことであった。

秘められた意志

上京を決意した春草だが、現在のように交通の便が整っていなかった当時、東京へ行くこと自体が決して簡単なことではなかった。

そもそも彼の故郷には鉄道は走っていなかった。

そのため、何よりもまず鉄道の走っている駅まで歩かなければならなかったのだ。

その道のりは、途方もなく長い。

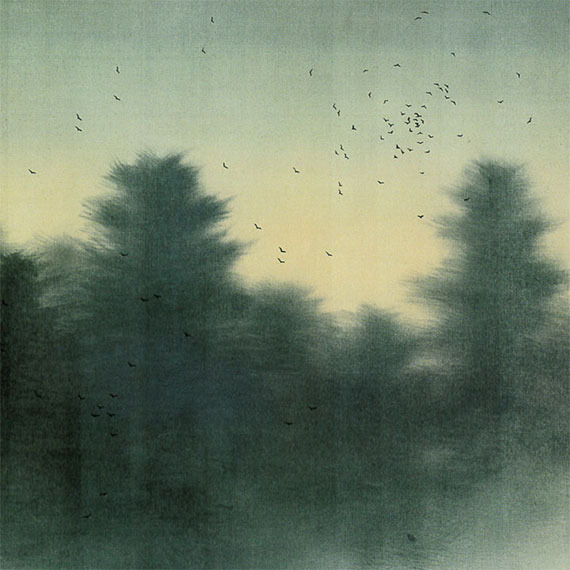

まず彼の故郷の長野県飯田町から上州の境(現在の群馬県)まで、約120kmの道のりを歩くことから始まる。

そして、そんな気の遠くなるような道程の先で、長野と群馬の県境にある、かつて交通の難所とも称された、碓氷峠(うすいとうげ)を越えなければならなかった。

そうした幾つもの困難を伴う旅路の果てに、ようやく駅のある群馬県高崎に辿り着くことが出来、そこから東京・上野行の汽車に乗車することが出来たのだ。

その道中では、わずかに人力車も走っていたそうだが、たちの悪い車夫に出会い、法外な運賃を強要される恐れもあった。

そのため、そう簡単に人力車を利用することも出来なかった。

その長い道のりをただ自らの足を頼りに、歩き続けなければならなかったのだ。

しかもその道は、決して平坦な道のりではなかった。

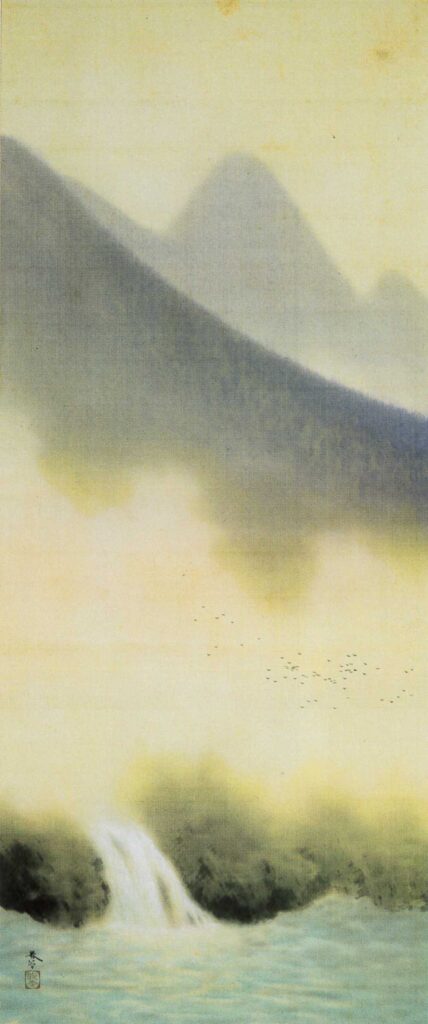

西に穂高岳、東に八ヶ岳という、どちらも標高3000mに迫る高さを持つ、非常に険しい山々に囲まれた長い山道を歩かなければなかった。

一歩間違えれば遭難、雨が降れば歩くことさえままならない、非常に困難な道のりだった。

そんな道のりをわずか15歳の少年が重い荷物を背負い、毎日40kmの山道を歩いたというのだ。

その胸中には、郷里を離れる不安や寂しさもあったであろう。

また彼の目指す先にも、決して約束された未来が用意されている訳ではない。

芸術を生業にする難しさは、今も昔も変わらないだろう。

だが、その先にあるやもしれない、かすかな光を目指して、彼は歩いたのだ。

春草は、後に語られる人物像として、冷静、理論的な人物として語られることが多い。また少年時代の中村不折の春草への人物評からも理知的な人物であったことは窺い知ることが出来る。

だがしかし、まだ何者でもなかった一人の少年が自らの未来を信じ、歩み続けたその姿の中に、彼の内に秘める並々ならぬ強い情熱と意志を感じ取ることが出来ような気がするのだ。

画家としての一歩

そんな様々な困難を乗り越え、無事上京を果たした春草は、ついに画家への道を歩み始める。

上京後、彼は、東京美術学校への入学を目指し、当時高名な画家であった結城正明が主宰する正明塾に通い始めたという。

彼の進歩はめざましく、ほどなく月謝は免除され、なんと正明の助手となったというのだ。

兄の春草の才能への見立てには、決して狂いがなかったことが早くも証明されたとも言えるだろう。

そして、彼の上京後の努力が実り、明治23年(1890年)9月に、東京美術学校の二期生として日本画科に合格を決めたのだ。

この時、春草は16歳。

上京後わずか1年後のことであった。

既に入学を果たしていた一期生には、後に近代日本画壇の巨匠とも称される、当時22歳の横山大観をはじめ、日本全国から様々な才能を持った若者たちが集まっていた。

またこの学校の校長であった岡倉天心は、この時なんと28歳。

そんな生き生きとした新しさがみなぎる校風に引き寄せられるように、日本中から若い才能が集まり始めていたのだ。

そんな新たに芸術の道を歩み出そうとする若者たちに向かって、校長である岡倉天心が自らの想いを託すように語った、ある言葉が残されている。

「芸術の道を志す上で、君たちに覚えておいて欲しいことがある。それは、むやみに過去の偉人の作品を模倣してはならないということだ。模倣した作品は必ず亡んでしまう。これは歴史が証明する所だ。系統を守りながら、従来のものを研究した上で、一歩先に進んでいくことを努めて欲しい。西洋の芸術も参考にするべきである。だが、それに追従するのではなく、あくまで自らが主となり、進歩して欲しい。東洋の美術を背負っていく、その名に恥じない強い矜持を持って歩んで欲しい。」

(菱田春草 / 著者 : 近藤啓太郎より意訳)

日本画の近代化を目指す、天心の情熱をひしひしと感じる言葉である。

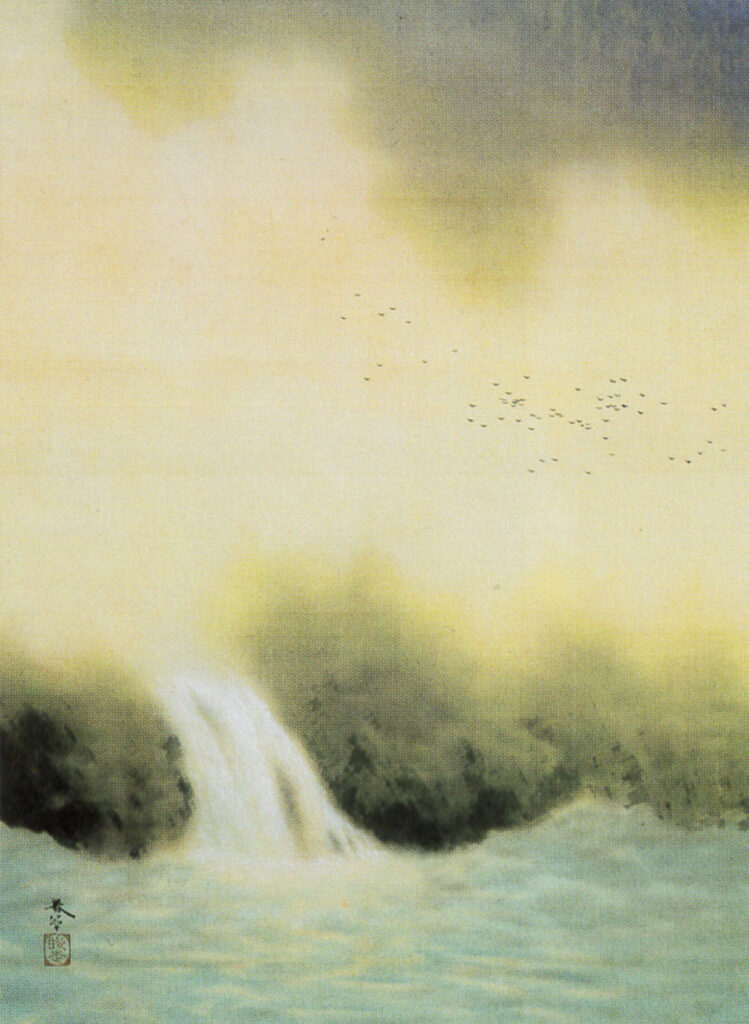

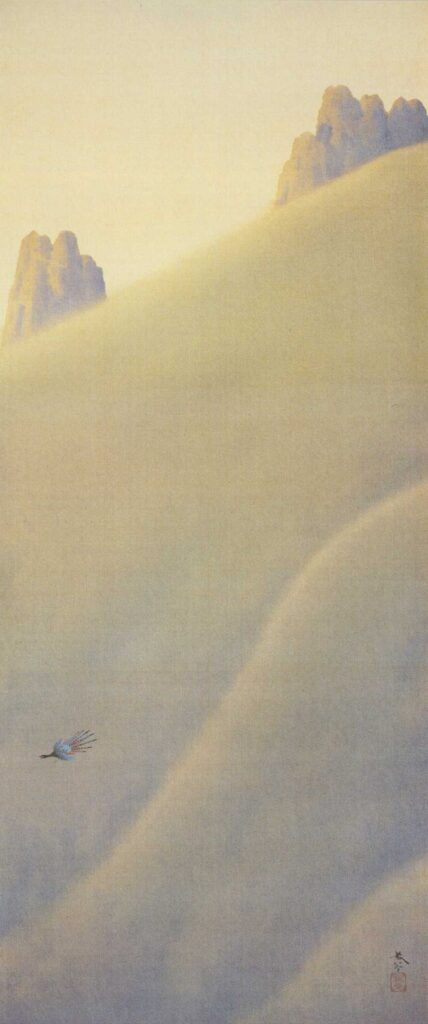

春草は、そんな彼の強い想いに牽引されながら、様々な人々との交流を重ね、自らの才能を磨き上げていったのである。

それはまさに修行とも言える日々であった。

そして、その絶え間ない修練の先に、かつて誰も見たことがない新たな境地を見出してゆくのである。

- text HAS

Reference :

-

「菱田春草」

- 著者:

- 近藤 啓太郎

- 出版:

- 講談社

-

「不熟の天才画家」

- 監修:

- 鶴見香織

- 出版:

- 平凡社

-

「菱田春草 生涯と作品」

- 著者:

- 鶴見香織

- 監修:

- 尾崎正明

- 出版:

- 東京美術

-

text :HAS Magazineは、旅と出会いを重ねながら世界中の美しい物語を紡ぐライフストーリーマガジン。 ひとつひとつの物語を通して、様々な人々の暮らしを灯してゆくことを目指しています。About : www.has-mag.jp/about

-

[ 序章 ]光を描いた日本画家 菱田春草の物語

[ 序章 ]光を描いた日本画家 菱田春草の物語 -

[ 前編 ]意志を越えた導き

[ 前編 ]意志を越えた導き -

[ 中編 ]新たな光を宿して

[ 中編 ]新たな光を宿して -

[ 後編 ]運命を変える旅路

[ 後編 ]運命を変える旅路 -

[ 最終編 ]遥かな光の先に

[ 最終編 ]遥かな光の先に