[ 全4話 ]

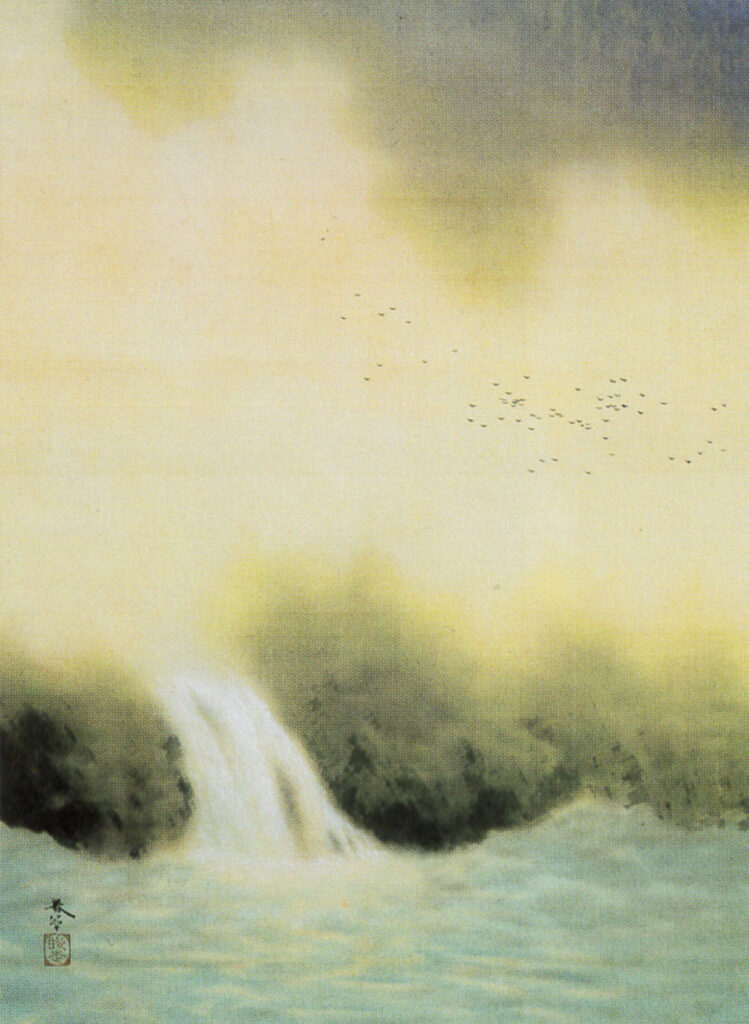

光を描いた日本画家

菱田春草の物語

菱田春草の物語

Hishida

Shunso

Shunso

Hishida

Shunso

Shunso

全4話

Hishida

Shunso

Shunso

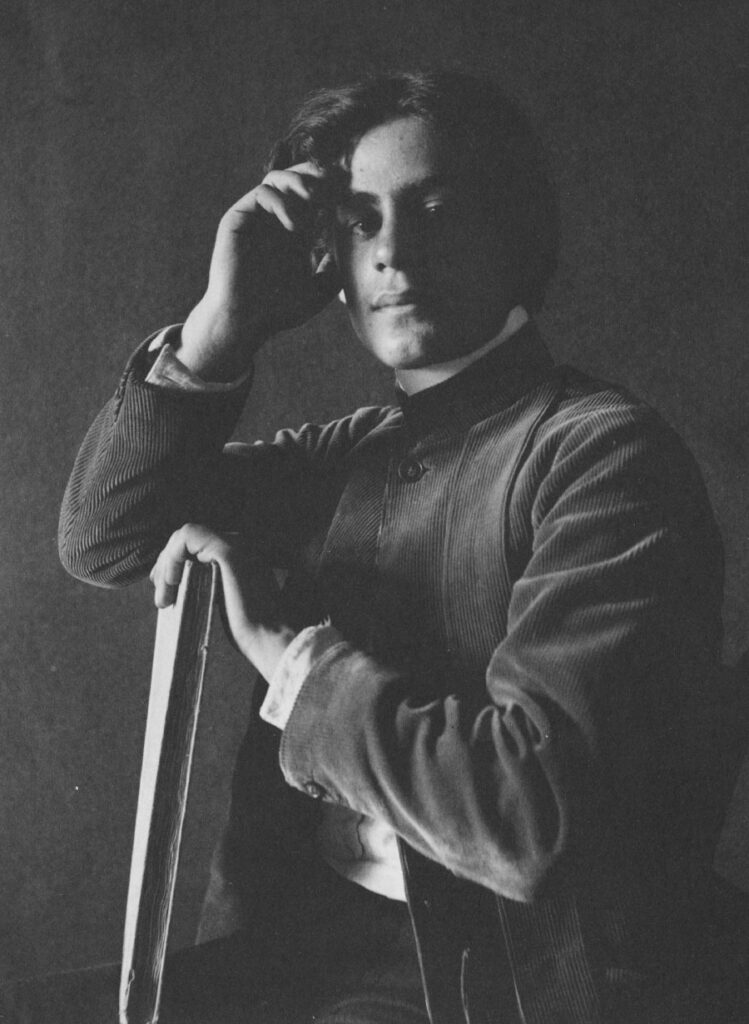

遡ること約120年前。

幾多の動乱を経て、江戸から明治への時代の大きな移り変わりの中で、日本は近代化を目指し、西欧の文化を積極的に吸収しながら、あらゆるものが大きく変革し始めていた。

そんな変わりゆく時代に共鳴するように、伝統的な日本画の世界でも、新たな変革の旗手となる一人の青年が現れた。

その青年の名は、菱田春草。

後に近代日本画の革命児とも称される彼は、それまでの伝統を打ち破り、新たな日本画の表現を打ち立てた。

しかし、その新しさゆえに数多くの批判を受け、36年の短い生涯の多くを不遇の中で過ごした。

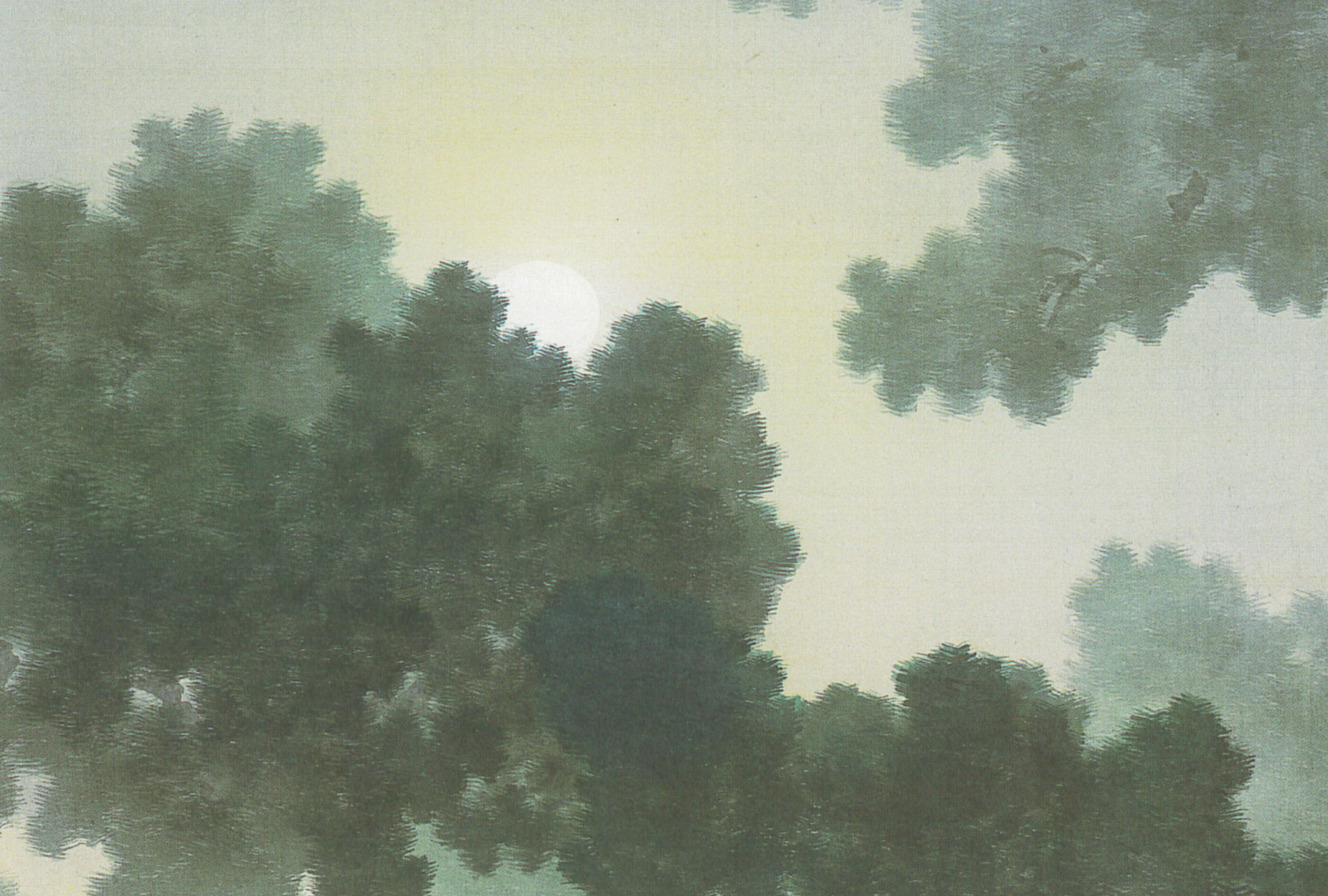

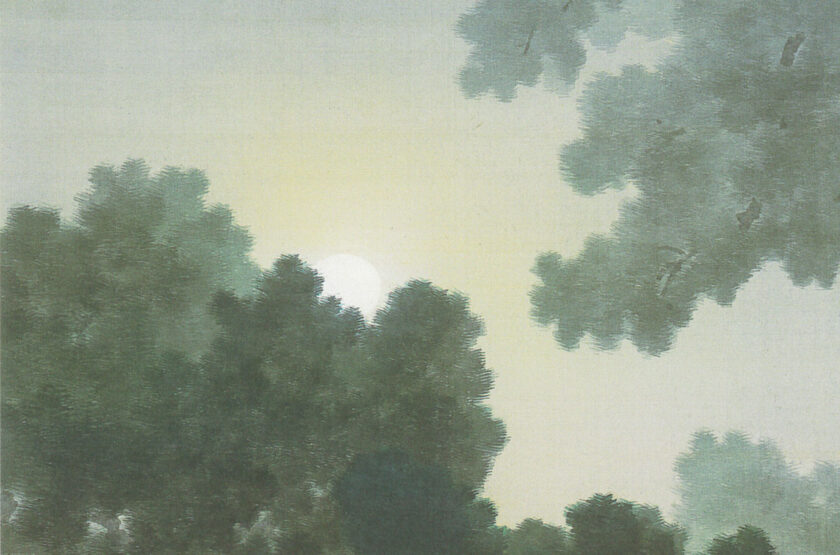

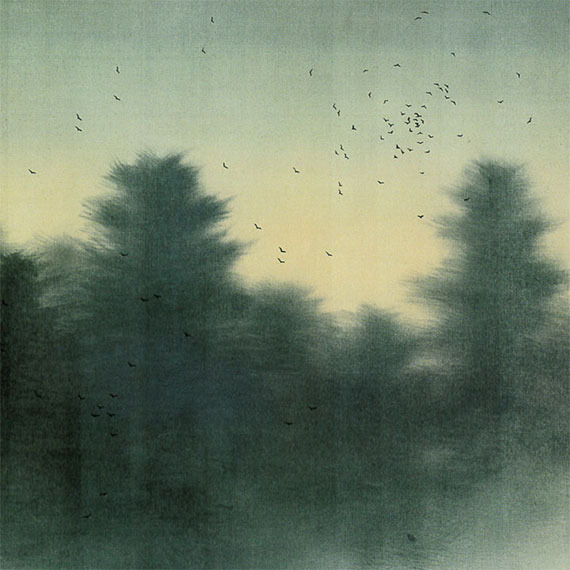

春草が描いた、美しい色彩と繊細な光に彩られた様々な作品。

そんな作品の背景には、不遇の中で自らの意思を貫き、ひたむきに自身の表現を深め続けた、一人の画家の物語が流れていた。

彼が描いた様々な作品を辿りながら、その人生の物語を辿ってゆきたい。

幾多の動乱を経て、江戸から明治への時代の大きな移り変わりの中で、日本は近代化を目指し、西欧の文化を積極的に吸収しながら、あらゆるものが大きく変革し始めていた。

そんな変わりゆく時代に共鳴するように、伝統的な日本画の世界でも、新たな変革の旗手となる一人の青年が現れた。

その青年の名は、菱田春草。

後に近代日本画の革命児とも称される彼は、それまでの伝統を打ち破り、新たな日本画の表現を打ち立てた。

しかし、その新しさゆえに数多くの批判を受け、36年の短い生涯の多くを不遇の中で過ごした。

春草が描いた、美しい色彩と繊細な光に彩られた様々な作品。

そんな作品の背景には、不遇の中で自らの意思を貫き、ひたむきに自身の表現を深め続けた、一人の画家の物語が流れていた。

彼が描いた様々な作品を辿りながら、その人生の物語を辿ってゆきたい。

- text HAS

Chapter list

-

[ 序章 ]光を描いた日本画家 菱田春草の物語

[ 序章 ]光を描いた日本画家 菱田春草の物語 -

[ 前編 ]意志を越えた導き

[ 前編 ]意志を越えた導き -

[ 中編 ]新たな光を宿して

[ 中編 ]新たな光を宿して -

[ 後編 ]運命を変える旅路

[ 後編 ]運命を変える旅路 -

[ 最終編 ]遥かな光の先に

[ 最終編 ]遥かな光の先に

Hishida

Shunso

Shunso

- text HAS

Reference :

-

「菱田春草」

- 著者:

- 近藤 啓太郎

- 出版:

- 講談社

-

「不熟の天才画家」

- 監修:

- 鶴見香織

- 出版:

- 平凡社

-

「菱田春草 生涯と作品」

- 著者:

- 鶴見香織

- 監修:

- 尾崎正明

- 出版:

- 東京美術

Feature :

-

text :HAS Magazineは、旅と出会いを重ねながら世界中の美しい物語を紡ぐライフストーリーマガジン。 ひとつひとつの物語を通して、様々な人々の暮らしを灯してゆくことを目指しています。About : www.has-mag.jp/about