京都・宮川神社と亡き姫の物語

Shrine

Shrine

そんな亀岡市内にある小さな町、宮前町の町外れには、山の麓の森に抱かれながら静かに古の時を刻み続ける神社がある。

その神社の名前は、宮川神社。

この神社に流れる物語に耳を澄ましてゆくと、ある一人の亡き姫の物語に出会った。

それは数奇な運命の巡り合わせに翻弄されながらも、ひたむきに自らを生きた一人の女性の物語だった。

そんな亡き姫の物語を紐解きながら、彼女が紡いだ聖なる縁の記憶を辿ってゆく「京都・宮川神社と亡き姫の物語」。

後編の題名は「響き合う縁」。

今回の物語では、もうひとつの一族の物語を紐解きながら、宮川神社から始まる聖なる縁の記憶を明らかにしてゆきたい。

- text / photo HAS

-

[ 序章 ]聖なる縁を辿る旅へ

[ 序章 ]聖なる縁を辿る旅へ -

[ 前編 ]丹色の波音

[ 前編 ]丹色の波音 -

[ 中編 ]たなびく雲の旅路

[ 中編 ]たなびく雲の旅路 -

[ 後編 ]響き合う縁

[ 後編 ]響き合う縁

Resonates

Resonates

もうひとつの一族

失われた物語の記憶

異なる一族間での勢力争いの末に結ばれた和睦。

出雲族の長の娘であった「伊賀古夜姫(いがこやひめ)」は、その和睦の印として、相手方の一族の長の妻となった。

それは、多くの出雲族の運命をたった一人で受け止める大いなる決断だった。

だが宮前町に残された物語には、この続きは記されてはいない。

彼女のその後の歩みを辿ってゆくためには、彼女のもうひとつの物語が記された、失われたある書物を紐解かなければならない。

その失われた書物とは「山城国風土記(やましろこくふどき)」。

「風土記」とは、今から遡ること約1300年ほど前の奈良時代に作られた地誌のこと。

そこには、かつて日本にあった約60余りの国々の文化や風土、生産品、伝承などがまとめられていた。

そして、「山城国」とは、現在の京都府南部一帯にあたる地域を表す。

つまり、この「山城国風土記」とは、古の京都の人々の営みの記録が残された書物なのだ。

だが「風土記」の多くは、長い時の流れの中で失われてしまった。

現存するのは、常陸・播磨・出雲・豊後・肥前(現在の茨城県・兵庫県南西部・島根県東部・大分県・佐賀県と長崎県)の5カ国のみ。

「伊賀古夜姫」の物語が描かれた「山城国風土記」は、時の彼方に消えてしまったのだ。

しかし、その書物の中で紡がれた物語の記憶は決して消えることはなかったのだ。

様々な書物の中で引用されながら、断片的ではあるが、時を越え語り継がれていったのである。

そうして様々な人々によって受け継がれていった物語の記憶の中に、聖なる地へと繋がる古の縁が描かれていたのだ。

果てしない旅

「山城国風土記」には、「伊賀古夜姫」が妻となった、もうひとつの一族の物語が残されている。

その物語は、その一族が辿った旅の物語から始まる。

その一族の長の名前は、「賀茂建角身命(かものたけつぬみのみこと)*以降、【賀茂建角】と表記」といった。

彼の名前には、賀茂の勇猛な神と言う意味が込められていた。

「賀茂」と言う名が表すように、彼が率いた一族とは、「賀茂族」と呼ばれる一族だった。

彼らは遥か古の時代、日向国(現在の宮崎県)で暮らしていたという。

その後、大和国(現在の奈良県)の葛木山に移り、しばらくその地で暮らした後、山城国(現在の京都南部)を目指し、彼らはまた旅を重ねてゆく。

それは、奈良から京都へと繋がる川沿いに北上してゆく旅だった。

出雲族がそうであったように、彼らもまた安住の地を求めて、遥かなる旅を続ける一族だったのだ。

そして、彼らはその旅路の果てで、ある美しい川に出会う。

その川を目にした、一族の長「賀茂建角」は、「小さいが清らかで美しい川だ」と言い、その川を「瀬見の小川」と名付けたという。

その川は、今も京都・出町柳のほど近くにある、下鴨神社の神域である聖なる森・糺の森の中を流れている。

そして、その地から更に北上を続け、京都・賀茂川の上流にたどり着いた彼らは、その地を安住の地として定めたのだ。

もうお分かりかもしれないが、「伊賀古夜姫」が妻として迎え入れらた賀茂族とは、現在の京都にある上賀茂神社、下鴨神社の両社を創建した一族だったのだ。

そんな遥かなる旅を経て、賀茂族の長と出雲族の長の娘「伊賀古夜姫」は争いの果てにめぐり逢い、二人は結ばれていったのだ。

そして、そんな賀茂族の聖地である上賀茂神社・下鴨神社の両社の創建の縁起に「伊賀古夜姫」が大きく関わってゆくのである。

聖なる出逢い

様々な運命のめぐり合わせによって結ばれた、「伊賀古夜姫」と「賀茂建角」。

数奇な運命を辿った彼女だったが、その運命を受け入れ、夫との間に二人の兄妹を授かった。

一人は、兄の「玉依日子(たまよりひこ)」、もう一人は、妹の「玉依日売(たまよりひめ)*以降、玉依姫と表記」と名付けられた。

二人の子供は健やかに育っていったという。

故郷を離れ、これまでとは全く異なる環境で暮らした彼女にとって、そんな子供たちの姿は大きな心の支えになったに違いない。

そんな彼女の娘の「玉依姫」がある日、「瀬見の小川」で川遊びをしていると、ある不思議なものに出会う。

それは、川上から流れて来た丹色に染められた矢だった。

「玉依姫」は、その矢を取り上げると、持ち帰って自身の部屋の床の傍らに挿して置いていたという。

すると不思議なことに、「玉依姫」はほどなくして、男の子を身ごもったのというのだ。

あまりにも不思議な出来事ではあったが、「玉依姫」は授かった命を大切にし、その子供を出産をする。

そして、その男の子もまた健やかに成長していったという。

だがしかし、依然として男の子の父親が誰であるかは分からなかった。

そんな煮え切らない状態に、業を煮やした玉依姫の父「賀茂建角」は、その真実を明らかにするためにある宴を開く。

気の遠くなるほどの大きな御殿を造り、たくさんのお酒を準備して各地から神々を呼び集め、七日間もの宴を催したのだ。

そして、その宴の場で「賀茂建角」は、その男の子に向かってこう語りかけたという。

「お前が父と思う人に、このお酒を飲ませなさい。」と。

紡がれゆく縁

大いなる存在

するとその言葉を耳にした男の子は、なんと祖父に渡された酒杯を持ったまま、そのまま屋根を突き破り、天へと昇っていったというのだ。

そんな彼の突然の行動は、自らの父は、地上ではなく、天上界にいることを身をもって示していた。

その行動によって、男の子の父は天空の世界にいる、火雷神(ほのいかづちのかみ)という雷神であることが明らかになったという。

そして、祖父の「賀茂健角」という名にちなみ、男の子は「賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)」と名付けられた。

「賀茂別雷命」は、現在の上賀茂神社で祀られる祭神の名前。

また彼の母である「玉依姫」と彼の祖父であり、「伊賀古夜姫」の夫の「賀茂健角」は、下鴨神社の祭神として後に祀られてゆくことになる。

そう、この物語は、京都最古の神社のひとつであり、今なお多くの人々を惹きつけてやまない聖地、上賀茂・下鴨両神社の創建の縁起を伝える物語なのだ。

この物語は、「玉依姫」と「賀茂健角」、そして「賀茂別雷命」の三人を中心として展開されてゆく。

実際に残されている物語には、「伊賀古夜姫」の名前は、一度しか登場しない。

しかし、この物語の源流を辿ってゆけば、「伊賀古夜姫」の存在の大きさに気づくのだ。

「伊賀古夜姫」がいなければ、彼女の娘の「玉依姫」が生まれることもなく、その孫にあたる「賀茂別雷命」も生まれることはなかったのだから。

数奇な運命に巻き込まれながらも、その運命に抗うことなく受け止めた彼女の存在があったからこそ、上賀茂神社、下鴨神社という聖地が生まれたのだと。

かつて亀岡の地で出雲族の長の娘として暮らした「伊賀古夜姫」は、様々な交錯する運命を自らの体を通して、聖なる縁へと昇華させていったのだ。

「伊賀古夜姫」は、上賀茂・下鴨の両神社では主神として大きく祀られてはいない。

そのため、彼女の存在はあまり多くの人には知られてはいない。

これまで両神社を訪れたことがある人も、彼女の存在を見落としてしまった人も多いかもしれない。

しかし、下鴨神社の境内では今もなお、娘の「玉依姫」と夫の「賀茂健角」と寄り添うように、ひっそりと彼女もまた祀られているのだ。

聖なる縁

京都・宮川神社で祀られる女神「伊賀古夜姫」。

彼女が辿った運命を紐解いてゆくと、かつて丹波の地で暮らした出雲族の物語と、賀茂族が作り上げた聖地の縁起に繋がる物語にたどり着いた。

それぞれの一族は、幾星霜を経て、遥かなる旅を重ねて来た一族だった。

それぞれの物語には、一族が大切に育んで来た、深い信仰と文化が流れていたのだ。

それは、古の時代から連綿と続く、途方もない縁の物語。

そして、それぞれの物語が「伊賀古夜姫」という一人の姫君を介すことで、深く結びつき、京都の地に遥かなる聖地を育む、聖なる縁へと昇華されたのだ。

出雲大社の祭神であり、出雲族が祀る神「大国主命(おおくにぬしのみこと)」。

この神は、縁結びの神として古くから知られる神である。

旧暦の10月中旬。

現在の暦の11月は、神無月とも称される。

日本全国の神々が出雲大社に集うため、その月は日本各地から神がいなくなってしまうという言い伝えから、その名が付けられた。

各地から集まった神々は、出雲大社で神議り(かむはかり)と呼ばれる、話し合いを行う。

そこで人々の縁だけでなく、森羅万象の「縁」を決めるという。

そうした伝承から「大国主命」は、あらゆる「縁」をつかさどる神として古の時代から人々の間で信仰を集めて来た。

それぞれの一族の縁が結びつき、聖なる縁として時空を越え、連綿と繋ぐことが出来たのは、「伊賀古夜姫」に流れる出雲族の信仰が大きな役割を果たしたのかもしれない。

あらゆる「縁」を繋ぐという、出雲族の信仰がかたちを変え、顕れたのだと。

京都・宮川神社の氏子の青年たちは、今もなお毎年下鴨神社で催される葵祭の行列に参列しているという。

その姿は、育まれた聖なる縁が今も途切れることなく、連綿と繋がっていることを私たちに教えてくれるのだ。

柔らかな時の中に

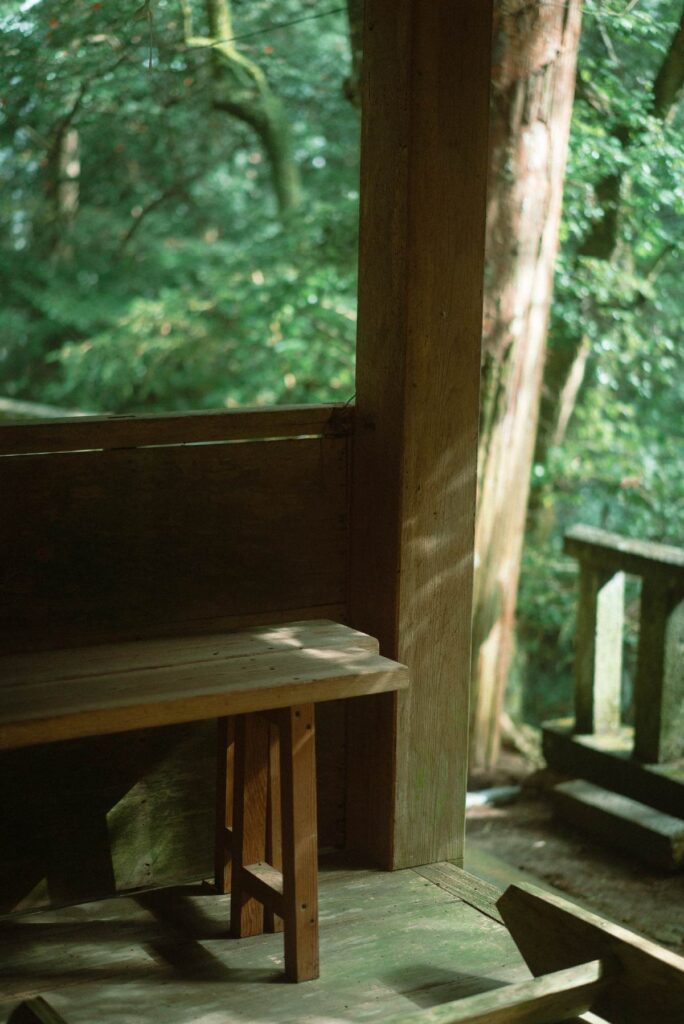

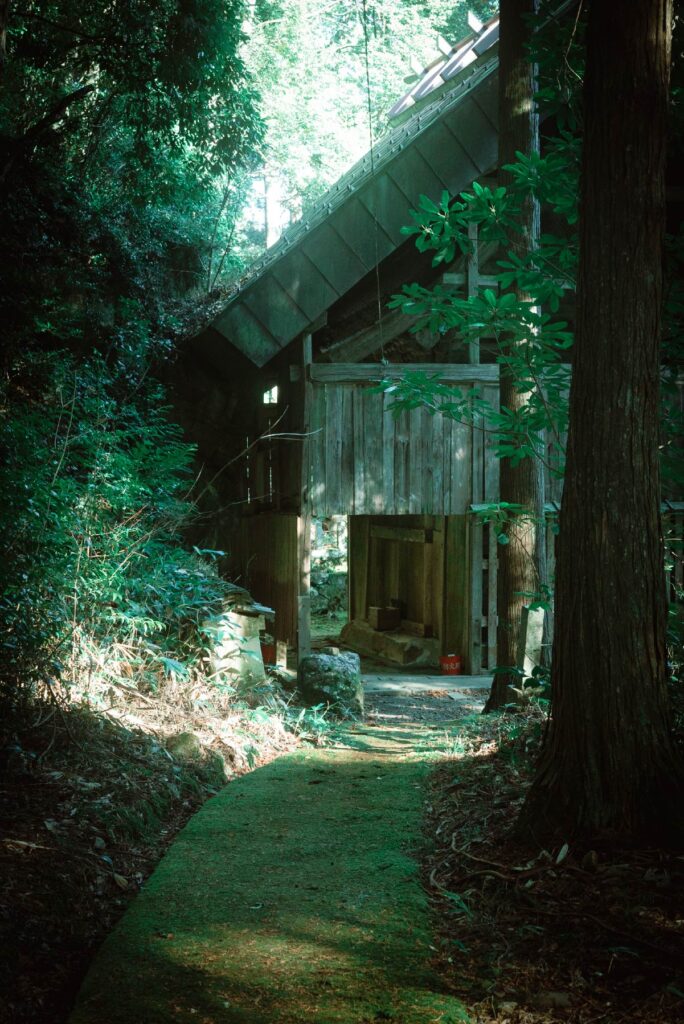

まるで森に包まれるように静かに佇む宮川神社。

目を閉じれば、風が鳴らす葉音と境内で流れる小川のせせらぎが穏やかなハーモニーを届けてくれる。

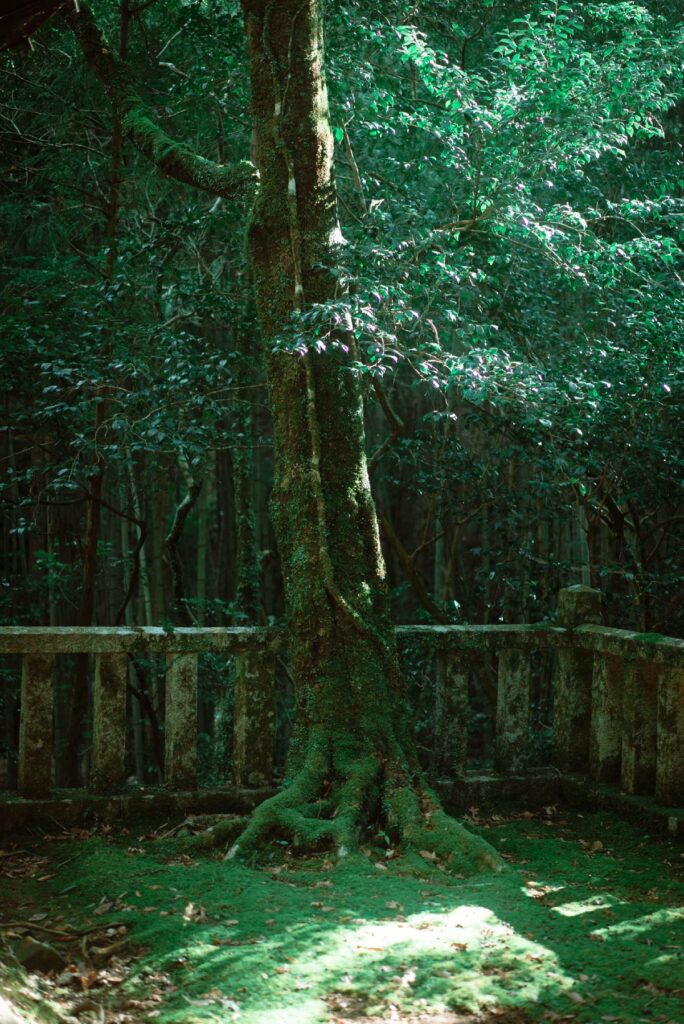

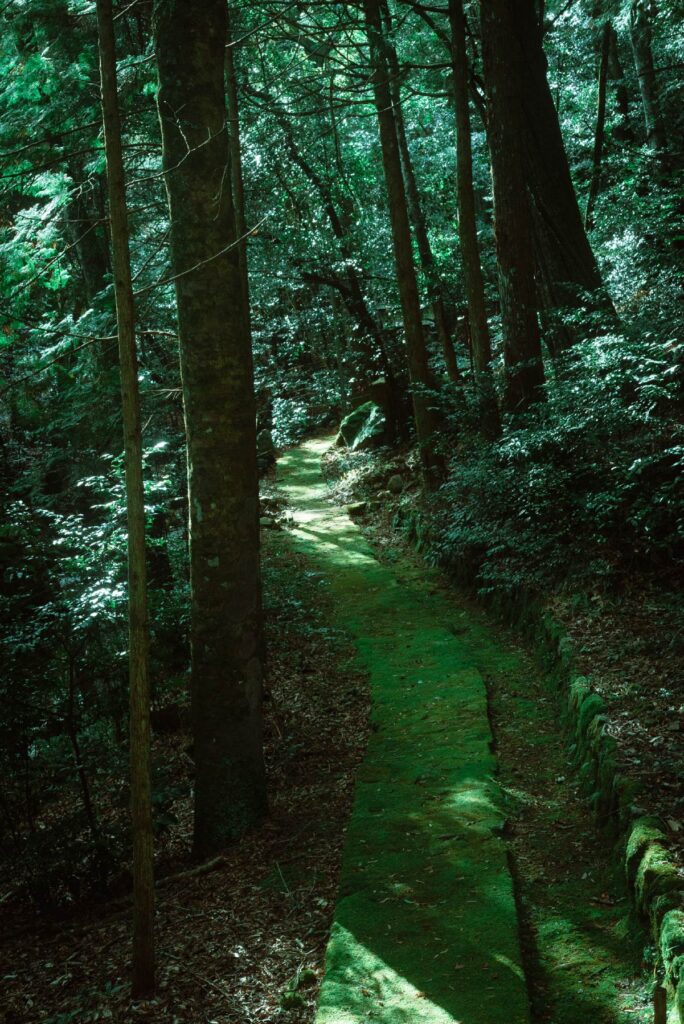

境内を奥に進むと苔に覆われた小道が森の中に伸び、木々の合間から降り注ぐ木漏れ日が小道を光で美しく染める。

そんな穏やかな自然に包まれたこの場所は、まるで桃源郷にいるかのような柔らかな時が流れている。

ひとくちに神社と言っても、神社に流れる空気は、それぞれの神社によって大きく異なる。

どこか背筋が伸びるような静謐な神社もあれば、街中で賑わいに花を添えるような神社もある。

だが、この宮川神社の持つ空気は、そのどちらでもない。

この神社には、訪れる人を穏やかに包み込むような柔らかな空気が流れているのだ。

それは女性的で、どこか母性を感じるような柔らかさ。

それはもしかすると、この場所で祀られる神が「伊賀古夜姫」という女神であることが関係しているのかもしれない。

一族の命運を背負い、運命に翻弄されながらも、ひたむきに生きた「伊賀古夜姫」。

そんな彼女の姿には、どこまでも深く様々なものを受け入れる、途方もない優しさと強さを感じるのだ。

この神社で感じる、包まれるような優しさは、そんな彼女の心の有り様が表れているのかもしれない。

そして、その包み込むような穏やかな空気は下鴨神社の境内にある、糺の森で流れる空気とも似ている。

糺の森の原風景とも言える自然の美しさが宮川神社の境内には、息づいているような気がする。

その秘密はきっと「伊賀古夜姫」を通して結ばれた、宮川神社と下鴨神社の縁の中に隠されているのだろう。

時空を越え、聖なる縁を紡ぎ出した宮川神社。

この神社は、小さな田舎町の片隅で多くの縁を紡ぎながら、今もなお静かに古の時を刻み続けている。

(■ 完:京都・宮川神社と亡き姫の物語)

- text / photo HAS

Reference :

-

「宮前町のしおり(2019年作成)」

- 発行:

- 宮前町自治会

-

「丹波物語」

- 出版:

- 国書刊行会

- 著者:

- 麻井 玖美、角田 直美

-

「出雲大神宮史 : 丹波國一之宮」

- 出版:

- 出雲大神宮社殿創建千三百年大祭記念事業奉賛会

- 著者:

- 上田正昭 監修・編纂委員長

- 編集:

- 出雲大神宮史編纂委員会

-

text / photo :HAS Magazineは、旅と出会いを重ねながら世界中の美しい物語を紡ぐライフストーリーマガジン。 ひとつひとつの物語を通して、様々な人々の暮らしを灯してゆくことを目指しています。About : www.has-mag.jp/about

-

[ 序章 ]聖なる縁を辿る旅へ

[ 序章 ]聖なる縁を辿る旅へ -

[ 前編 ]丹色の波音

[ 前編 ]丹色の波音 -

[ 中編 ]たなびく雲の旅路

[ 中編 ]たなびく雲の旅路 -

[ 後編 ]響き合う縁

[ 後編 ]響き合う縁