神戸・北野と幾つもの夢を追って

Kitano

Kitano

古くから港町として栄えたこの土地は、様々な国々から多様な文化や人々を受け入れ、神戸の街を国際都市として発展させていった。

そんな神戸の街の記憶を辿ってゆくと、神戸の山手に位置する北野町に息づく独自の多文化共生の姿に出会った。

神戸・北野町に息付く、独自の文化を紐解きながら、神戸に流れる多様な物語を辿ってゆく「神戸・北野と幾つもの夢を追って」。

中編の題名は「偶然に導かれて」。

今回の物語では、神戸の開港の歴史を紐解きながら、多文化共生の土壌を育む大きなきっかけとなった物語を辿ってゆきたい。

- photo / text HAS

-

[ 序章 ]穏やかな海風に包まれて

[ 序章 ]穏やかな海風に包まれて -

[ 前編 ]もうひとつの風景

[ 前編 ]もうひとつの風景 -

[ 中編 ]偶然の導き

[ 中編 ]偶然の導き -

[ 後編 ]ある異国人の夢

[ 後編 ]ある異国人の夢 -

[ 最終編 ]手紙が紡いだ記憶

[ 最終編 ]手紙が紡いだ記憶

Guidance

Guidance

唯一残された港

神戸・北野町で育まれた、独自の多文化共生のルーツを辿ってゆく、共生の記憶を辿る旅。

まずは時を遡り、今から約150年前の神戸の港の記憶に耳を傾けてゆく所から、この旅を始めてゆきたい。

時代は、江戸時代末期。

当時の日本は、室町時代から激動の戦国時代を経て、江戸時代を迎え、約200年もの長きに渡る鎖国の時代が続いていた。

国外との貿易は、限られた場所で行われるのみ。

外の世界とは隔絶した中で、多くの人々が暮らしていた。

今の時代から考えるとあまりに閉鎖的な世界だったが、それまでの戦乱の時代を想うとある意味では、穏やかで平和な時代でもあった。

だがそうした日々を揺るがすように、突如として、ある大きな事件が起きる。

それは1853年のこと。

歴史の1ページに刻まれる、ペリーの黒船来航だった。

何の前触れもなく異国の地から訪れたペリー率いる外国船は、当時の最新鋭の技術を持った艦隊を率い、日本に対し開国を迫ったのだ。

当時のアメリカは、カリフォルニアに金鉱が発見され、多くの人々が一攫千金の富を求め、金脈を探し求めたゴールドラッシュの時代。

その結果、アメリカ西海岸が開拓されることになり、捕鯨業もまた盛んになっていた。

そんな時代背景から太平洋の海運の重要性が高まっていたのだ。

太平洋の要衝に位置していた日本との国交は、当時のアメリカにとっては必要不可欠だった。

そして、突如訪れた外国船は、帆を使わずに航海が出来る蒸気船だった。

当時木造の帆船しかなかった日本において、その技術力の差は一目瞭然。

この事件は、突如として日本の人々に対し、諸外国との圧倒的な技術力と軍事力の差を見せつけることになったのだ。

当然のことながら、その歴然とした差は、当時の江戸幕府に大きな驚きと焦りを生じさせることになる。

結果的に、この事件が引き金となり、長きに渡る江戸時代を終わらせる、幕末の激動期に突入してゆくのだ

そして、黒船来航に代表されるような欧米列強の圧力に押された幕府は、「安政五ヶ国条約」という不平等条約を結ぶことに。

それは、外国人が日本で行った罪について、日本で裁くことが出来ないという「領事裁判権の欠如」をはじめとして、貿易の際に日本側で関税を決められないという「関税自主権の欠如」など、大きく日本側に不利となる条約だった。

さらにその翌年には、長きに渡る鎖国は終わりを迎え、横浜、長崎、函館、新潟を立て続けに開港する。

しかし、神戸だけは、京都の朝廷の許可が得られず開港されなかった。

その理由は、京都に近い神戸に外敵が近づくのを恐れたというのが大きな理由だと言われている。

だが、そんな朝廷の意志も長くは持たず、最終的には諸外国の圧力に屈し、神戸開港の許可を出すことになる。

神戸港が正式に開港されたのは、1868年1月1日。

他県での開港から遅れること9年もの時が過ぎていたのだった。

世界への扉を開く

1868年1月1日。

新たな年を迎えると共に、神戸の港はついに開港を迎える。

この日を待ち兼ねた、欧米列強の外交官や貿易商人ら多数が、その日にあわせて到着したという。

またこの年は、長い江戸時代が終わりを迎え、明治という新たな時代を迎える年でもあった。

それは1185年の鎌倉時代から700年もの間続いた、武士による政治の終わりもまた意味していた。

武士から朝廷へと政権を返す、大政奉還の日が目前に迫っていたのだ。

まさに国中が混乱する中での開港だったのだ。

そんな時代の中での開港だったため、当初は混乱が相次いだという。

神戸港で外国貿易に関する業務を取り仕切っていた兵庫奉行は、明治新政府の設立宣言と同時に、なんと姿をくらましてしまう。

そのため肝心の外国人が商売や居住を行うための居留地の整備は、手付かず同然で未整備のまま。

多くの外国人を受け入れる環境が整えられていない、不完全な状態での開港となった。

だがその後、初代兵庫県知事となった伊藤俊輔が主体となり、遅れていた居留地建設に全力を挙げる。

さらに英国人土木設計技師「J・W・ハート」の素晴らしい設計も功を奏し、現在にも残る外国人居留地の美しい街並みが生まれることになる。

しかし、その街並みが完成したのは、1872年の7月のこと。

神戸港が開港したのは、1868年1月のことである。

つまり開港から4年もの空白期間があったことになる。

もちろんそれは、決して予期したものではなかった。

だが偶然に生まれた、その空白期間こそが独自の共生の文化を持つ北野という街を育んでゆく大きなきっかけとなったのである。

偶然に導かれた街並み

様々な時代の混迷が重なり合い、外国人居留地の整備が間に合わなかったため、明治新政府は、苦肉の策とも言える、あるひとつの宣言を公布する。

それは、現在の北野町をはじめ、元町中華街、生田や栄町、花隈などのエリアを含む広大な区域を「雑居地」として指定したのだ。

「雑居地」とは、文字通り、日本人と外国人が混在して居住することを許可した地域。

そこで定められたルールは、非常に明快でシンプルなものだった。

この地域に暮らす日本人は、双方が納得すれば、土地や家屋を外国人に貸しても良い。

そして、外国人はその家屋を買い受けたら、その場所を解体し、新しく家屋を建てても良いと。

外国人と日本人との間での家屋や土地の貸し借りや売買の自由を認めたのだ。

その「雑居地」という取り決めが、居留地とは異なる地域で、日本人と異国人が共に暮らす独自の街並みを図らずも育んでゆくことになる。

そんな時代背景の中で、様々な出来事が重なり合い、まさに偶然に導かれるようにして北野町は生まれたのだ。

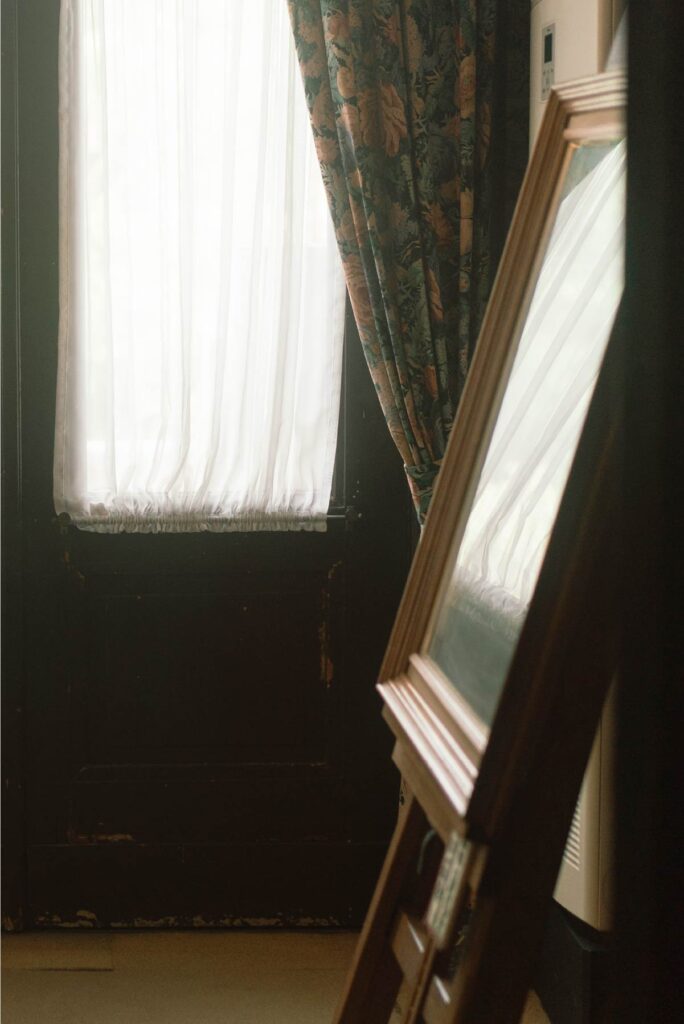

神戸開港当時、現在の北野町は、当時は北野村と呼ばれる村であった。

そのころの北野村は約60家族が住む、小さな村。

段々畑のところどころに溜池があり、今も残る北野天満宮の参道といくつかの細道がある、のどかな田舎の村。

生田の森と神戸の港が一望できる、静かな港町の農村だった。

そんな当時の北野町の風景を想像してみると、まさか今のような街並みが生まれるとは、誰一人として考えられなかっただろう。

ついこの間まで武士が闊歩し、長い鎖国の時代を送っていたかと思えば、突如として文化も国籍も、言葉さえも全く異なる外国人と隣同士になり、共に暮らすことになるのだ。

村人たちの驚きや戸惑いの大きさは、想像に難しくないだろう。

だがしかし、そんな突然の大きな環境の変化に対し、神戸の人々は驚いているばかりではなかったのだ。

育まれた共生の文化

そんな突然の変化に対し、神戸の人々は見事な順応力を発揮した。

事実、1868年3月に発行された新聞には「日本人、異人の仲、まことに睦まじくねんごろなり」と記載されているのだ。

開港して数ヶ月も立たないうちに、神戸の日本人と外国人は大変仲良くしているのだと。

神戸の開港が同年の1月。開港後、たった二ヶ月後のことである。

「雑居地」の通知が公式に出されたのは、1868年3月26日。

つまり、公式な通知が出される前に、この地に住み始めた外国人たちと村人は、既に親しく近所付き合いを始めていたのである。

なんとも逞しい順応力である。

神戸は、古の時代から港町であった。

時代を遡れば、平安時代には既に、港町として発展を遂げていた。

鎖国の前には、海外との貿易も盛んに行い、国際色豊かな土地柄であった。

そうした背景があったからなのか、地元の人々も外国人と隣り合わせで暮らすことに大きな違和感がなかったのかもしれない。

そんな神戸の人々の気風もあいまって、言葉や習慣の違いも気にすることなく、多様な国々の人々と混じり合いながら、共に暮らす生活が始まったのである。

様々な偶然が重なり合い、意図せず生まれた「雑居地」という土地。

そこでは、机上で語られるような理想的な国際交流ではなく、もっと泥臭く、人間味のある交流が育まれていった。

それは、人と人が暮らす生活が舞台となった国際交流。

まさにその「雑居地」こそが、他の都市では決して見られない神戸独自の「多文化共生の文化」を作り上げる大きなきっかけとなっていった。

そうして偶然に導かれた土地を舞台に、多くの人々がそれぞれの夢をこの地に描いてゆくのである。

そして、その紡がれた幾つもの夢の記憶を辿ってゆくと、その夢の中に、この土地独自の「多文化共生」が育まれた鍵が隠されていたのである。

- photo / text HAS

Reference :

-

「神戸学」

- 監修:

- 崎山 昌廣

- 編集:

- 神戸新聞総合出版センター

-

「居留地の街から―近代神戸の歴史探究」

- 編集:

- 神戸外国人居留地研究会

- 出版:

- 神戸新聞総合印刷

-

「神戸っ子のこうべ考」

- 編集:

- 甲南大学総合科目神戸っ子のこうべ考

- 出版:

- 神戸新聞総合出版センター

-

「居留地の窓から : 世界・アジアの中の近代神戸」

- 著者:

- 神戸外国人居留地研究会

-

「北野『雑居地』ものがたり」

- 発行:

- こうべ北野町山本通伝統的建造物保存会

-

photo / text :HAS Magazineは、旅と出会いを重ねながら世界中の美しい物語を紡ぐライフストーリーマガジン。 ひとつひとつの物語を通して、様々な人々の暮らしを灯してゆくことを目指しています。About : www.has-mag.jp/about

-

[ 序章 ]穏やかな海風に包まれて

[ 序章 ]穏やかな海風に包まれて -

[ 前編 ]もうひとつの風景

[ 前編 ]もうひとつの風景 -

[ 中編 ]偶然の導き

[ 中編 ]偶然の導き -

[ 後編 ]ある異国人の夢

[ 後編 ]ある異国人の夢 -

[ 最終編 ]手紙が紡いだ記憶

[ 最終編 ]手紙が紡いだ記憶