神戸・北野と幾つもの夢を追って

Kitano

Kitano

古くから港町として栄えたこの土地は、様々な国々から多様な文化や人々を受け入れ、神戸の街を国際都市として発展させていった。

そんな神戸の街の記憶を辿ってゆくと、神戸の山手に位置する北野町に息づく独自の多文化共生の姿に出会った。

神戸・北野町に息付く、独自の文化を紐解きながら、神戸に流れる多様な物語を辿ってゆく「神戸・北野と幾つもの夢を追って」。

最終編の題名は「手紙が紡いだ記憶」。

今回の物語では、時代の大きな渦に巻き込まれ、多くの異人館が失われつつあった神戸の街に届けれられた一通の手紙を紐解きながら、多文化共生を実現するために大切となる想いを明らかにしてゆきたい。

- photo / text HAS

-

[ 序章 ]穏やかな海風に包まれて

[ 序章 ]穏やかな海風に包まれて -

[ 前編 ]もうひとつの風景

[ 前編 ]もうひとつの風景 -

[ 中編 ]偶然の導き

[ 中編 ]偶然の導き -

[ 後編 ]ある異国人の夢

[ 後編 ]ある異国人の夢 -

[ 最終編 ]手紙が紡いだ記憶

[ 最終編 ]手紙が紡いだ記憶

by Letters

by Letters

失われゆく記憶

時代の光と影

1900年の居留地の返還から50年近くの時が過ぎていた。

二度に渡る世界大戦を乗り越えた日本は、1950年代中頃から高度経済成長期に突入する。

飛躍的な技術の革新、そして大規模な産業の発展を通して、いまだかつてない経済成長を果たす。

その成長は「東洋の奇跡」とも呼ばれた。

だがそんな成長の裏側では、公害をはじめとした様々な社会問題を引き起こしたのだ。

時代の光と影がはっきりと社会に映し出されていた。

そして、その影響は、神戸の街にも確実に忍びよって来ていた。

特に多くの異人館が立ち並ぶ、北野町への影響は大きかった。

都心部の近くに位置する街の立地がきっかけとなった。

北野町では、1950年代中頃から風俗向けホテルが建ち始め、静かな住宅地だった街並みが一変。

さらに1960年代中頃には、その変化に追い討ちをかけるように、マンションの建設ラッシュが続くことに。

その一連の変化によって、残された多くの異人館が建て替えや老朽化によって失われてゆく。

当時は、所有者や住民も、異人館の保存への意識はあまりなかった。

むしろ多くの異人館は、定期的なペンキの塗り直しなど、多くの維持費用が必要だったのだ。

そのため経済的に負担になる異人館をお荷物と思っていた所有者も多かった。

現在のように助成金制度などもなく、所有者に負担を強いていた時代でもあったのだ。

そんな様々な要因が重なり合い、多くの人々の夢によって育まれた独自の街並みが時代と共に姿を消そうとしていたのだ。

届けられた手紙

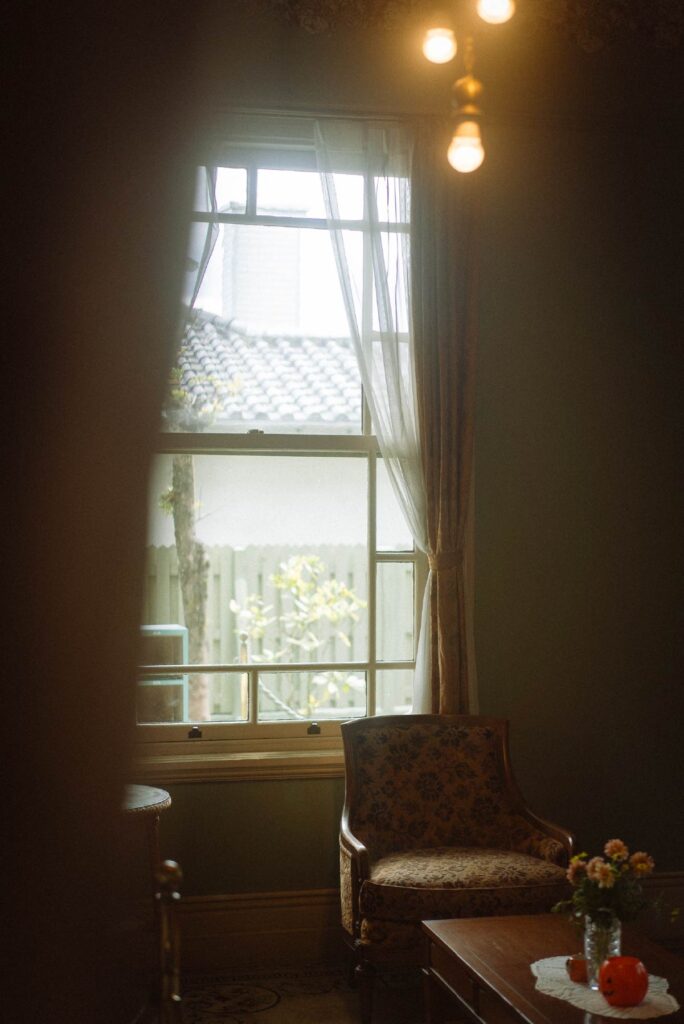

そんな大きな時代の流れに飲み込まれつつあった神戸の街。

年々消えてゆく異人館ともに、神戸の多文化共生の記憶も消えてゆくかに思われた。

だが、そんな時代のただ中で、ある一通の手紙が当時の神戸市長のもとに届けられる。

それは今から遡ること40年前の7月のある日。

照りつける夏の日差しに新緑の青葉が輝く、夏の日のことだった。

- photo / text HAS

Reference :

-

「神戸学」

- 監修:

- 崎山 昌廣

- 編集:

- 神戸新聞総合出版センター

-

「居留地の街から―近代神戸の歴史探究」

- 編集:

- 神戸外国人居留地研究会

- 出版:

- 神戸新聞総合印刷

-

「神戸っ子のこうべ考」

- 編集:

- 甲南大学総合科目神戸っ子のこうべ考

- 出版:

- 神戸新聞総合出版センター

-

「居留地の窓から : 世界・アジアの中の近代神戸」

- 著者:

- 神戸外国人居留地研究会

-

「北野『雑居地』ものがたり」

- 発行:

- こうべ北野町山本通伝統的建造物保存会

-

photo / text :HAS Magazineは、旅と出会いを重ねながら世界中の美しい物語を紡ぐライフストーリーマガジン。 ひとつひとつの物語を通して、様々な人々の暮らしを灯してゆくことを目指しています。About : www.has-mag.jp/about

-

[ 序章 ]穏やかな海風に包まれて

[ 序章 ]穏やかな海風に包まれて -

[ 前編 ]もうひとつの風景

[ 前編 ]もうひとつの風景 -

[ 中編 ]偶然の導き

[ 中編 ]偶然の導き -

[ 後編 ]ある異国人の夢

[ 後編 ]ある異国人の夢 -

[ 最終編 ]手紙が紡いだ記憶

[ 最終編 ]手紙が紡いだ記憶