暮らしを深める灯り

flameと北欧の窓辺

flameと北欧の窓辺

静かに時を刻む、照明メーカー「flame フレイム」。

flameが生み出す灯りは、どれもさりげない佇まいの中に、

静かな美しさを宿している。

その灯りの中には、彼らが大切に育んできた、

暮らしへの想いがあった。

その想いは、私たちに物事を深く見つめる大切さを教えてくれる。

前編「小さな灯り」では、flameが辿った、ある旅の記憶を見つめながら、

flameのはじまりの物語を辿ってゆきたい。

- text / photo HAS / Hiroaki Watanabe

-

[ 序章 ]窓越しの灯り

[ 序章 ]窓越しの灯り -

[ 前編 ]小さな灯り

[ 前編 ]小さな灯り -

[ 後編 ]灯りが導く旅

[ 後編 ]灯りが導く旅

ある旅の記憶

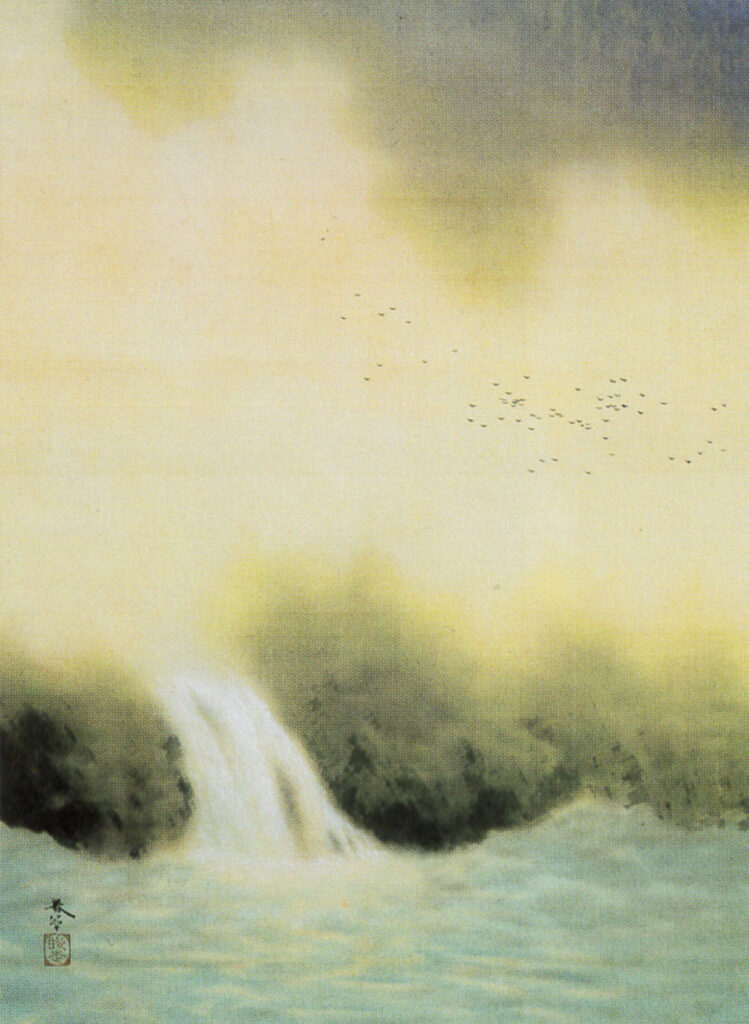

この物語は、ある旅の記憶から始まる。

カレンダーに記された日付は、2006年12月21日。

その日は、一年で最も夜が長い、冬至の日だった。

気温は氷点下。周囲に広がるのは、森と凍った湖だけ。

昼間だというのに辺りは、ほの暗い。

太陽は、朧げな光で空を染めたかと思うと、ぼんやりと滲むように消えてゆく。

この土地の冬は、いつもかすかな光の中で過ぎてゆくのだ。

人々は、そんな季節のことを「Kaamos カーモス」と呼ぶ。

それは、フィンランド語で「極夜」を表す言葉。

太陽が沈まない「白夜」とは反対の、一日中太陽が昇らない季節。

そう、この場所は、北欧フィンランドのある小さな街。

首都ヘルシンキから寝台列車で13時間。

北極圏に位置するフィンランド最北の地・ラップランドのコラリという街だった。

flameのデザイナーの神達さんはこの街で、ある小さな灯りに出会う。

その灯りとの出会いが flame の暮らしへの想いを深めるきっかけとなるのだ。

その時、彼は30代後半。

31歳で照明デザイナーとして flame を創業後、数年を経て、多忙な日々の合間を縫っての旅だった。

灯りとの出会い

神達さんは、岡山県の児島という海沿いの街出身。

幼い時から不思議とものづくりへのこだわりがあった。

高校卒業後、関西の大学でプロダクトデザインを専攻。

就職活動の時に、大学の先輩に言われた「照明は、インテリアにも関係が深く、プロダクトとしても確立出来るから面白い」という言葉をきっかけに照明デザインの魅力に気付く。

その後、照明メーカーにデザイナーとして就職。

社会人として様々な経験を重ね、31歳の時に大阪で独立。

その時に、友人のグラフィックデザイナーにロゴと共に提案された名前が「flame = 炎」だった。

当時は、メーカーではなく、オーダーメイドの照明を手がけるデザイナーとして歩み始めた。

しかし、仕事を重ねるほどに、ある疑問を抱くようになる。

それは、制作のサイクルの短さへの疑問だった。

数日でデザイン、工場に依頼後、一ヶ月ほどで納品という早さ。

その短い間に、どれだけ自らの想いを注げるのかと。

だからこそ、時間をかけ、長く残るようなものを作りたいと考えるようになっていった。

そんな時に訪れたのがイタリアの家具見本市「ミラノサローネ」。

そこで美しいデザインが施された巨大なランプシェードに出会う。

当時の日本では、布のランプシェードにデザインを施すという発想自体がなく、大きな衝撃を受ける。

帰国後、そのインスピレーションをもとに、初めてのオリジナルの照明を制作。

名前は「シフォン」。

お菓子の名前にちなんだ、素朴な風合いが美しい、布のランプシェードをまとった照明だった。

大切な何か

そこから flame は、様々な照明を形にし、カタログを作り、メーカーとして本格的に歩み始める。

当時の日本には、ガレージメーカーのような規模の照明メーカーはなかったのだが、少しづつ全国に広がっていった。

その後もflame は、手探りで歩みを重ねてゆく。

数年後には大阪の中心地、堀江にお店を移し、メーカーとして大きな一歩を踏み出した。

だが、その一歩は、また新たな疑問を抱かせる。

メーカーとして歩む傍ら、当時はまだオーダメイドの仕事も数多く受けていた。

30代はとにかく色々な経験を積むこと。仕事は断らないと決めていた。

週の半分は、東京に出張。

夜中まで事務所で仕事をし、夜行バスの中で資料を作った。

目が回るような忙しさだった。

堀江という大阪の中心地に店を構え、スタッフを雇い、高い家賃を払い続けるためにも、走り続けなければならなかったのだ。

だが、そんな日々の中で、確実に自分の中の何かが摩耗してゆくようにも感じていた。

暮らしを豊かにする照明を作るはずが、自らの暮らしは仕事一色。

手掛ける仕事の数が増えるほど、ひとつひとつの仕事の濃度が薄まってゆく感覚もあった。

そして、気が付けば、ある想いを抱き始めていた。

「このままでは大切な何かを見失ってしまうのではないか」と。

そんな仕事への疑問を感じていた時に訪れたのが、北欧・フィンランドだった。

語りかける灯り

旅のきっかけは、ひとつの便り。

彼の後輩が留学先のフィンランドの大学を卒業するとの連絡があり、そのタイミングで一度訪れようと考えたのだ。

また、以前から北欧の灯りや彼らの暮らしの価値観にも共感を抱いていた。

だからこそ、現地を訪れてみたい想いもあった。

そして、当時のスタッフと友人を連れて、フィンランドへと旅に出たのだ。

現地の後輩が案内してくれたのは、フィンランド最北の地にあるコラリ。

宿泊するコテージの周りに広がるのは、森と凍りついた湖だけ。

水も火も、料理も、すべて自分たちで準備しなければならなかった。

湖の氷に穴をあけ、水を汲む。雪かきに薪割り。

薪をくべ火を起こし、料理やサウナの用意をする。

ただ必要なものを準備するだけで、一日の時間があっという間に過ぎていった。

だが、その時間は、日本の便利すぎる暮らしへの気付きと、本当に大切なものは何かを考えさせた。

翌日は、薄暗い極夜の光をたよりに湖上での釣り。

ボーッと釣りをしていると、気が付けば周囲は真っ暗に。

凍りついた湖の上で帰る場所を見失い、途方にくれてしまった。

そんな時、遥か彼方に目をやると、微かに灯された小さな光が見えた。

それは、スタッフが玄関に置いてくれたキャンドルが灯す光だった。

その光をたぐりよせるように歩き、なんとかコテージに辿り着くことが出来たのだ。

その時間は、灯りの本当のありがたみを彼の心の中にゆっくりと刻んでいった。

フィンランドの旅で目にした様々な風景、そして暗闇に灯された小さな光。

その旅は、本当の豊かさとは何かを彼に静かに語りかけた。

帰国後、その旅の記憶を深めてゆく中で、ある想いに辿り着く。

何気ない日々の暮らしを大切にし、そこで感じることに耳を澄ませてゆきたいと。

本当に大切なものを深く見つめるために。

そして、その想いを実現するために、彼はひとつの決意をする。

それは、堀江という街の中心地から離れ、新たな理想の地を見つけること。

北欧の地で出会った小さな灯りは、flame を新たな旅へと導いていったのだ。

(◼︎ 後編:「灯りが導く旅」に続く)

- text / photo HAS / Hiroaki Watanabe

-

text / photo :HAS ディレクター / デザイナー。 神戸市出身 京都在住。

立命館大学産業社会学部在学中に、インディペンデントの音楽イベントの企画・運営に携わる。

卒業後は環境音楽の制作を開始。その後、独学でウェブ・グラフィックデザインを学び、2019年にHAS創業。

時を奏でる物語をテーマに、デザイン、言葉、写真、音楽を重ね合わせながら制作を行う。HAS : www.has-story.jp

-

[ 序章 ]窓越しの灯り

[ 序章 ]窓越しの灯り -

[ 前編 ]小さな灯り

[ 前編 ]小さな灯り -

[ 後編 ]灯りが導く旅

[ 後編 ]灯りが導く旅