[ 写真家 ]

小さな声を届けた写真家

ルイス・ハイン

Lewis Hine

ルイス・ハイン

小さな声を届けた写真家

20世紀初頭のアメリカ合衆国において、写真を通して様々な社会問題に光をあてた写真家の一人である。

彼は、写真家として活動する以前は、教師として働いていたという異色の経歴を持つ。

目まぐるしく変化する時代の中で、必然的に起きた社会の歪みに対し、目を背けることが出来ず、写真家としての道を選んだ。

それは表現者としての写真ではなく、確かな事実を伝えるフォトジャーナリストとしての歩みであった。

時代の光と影

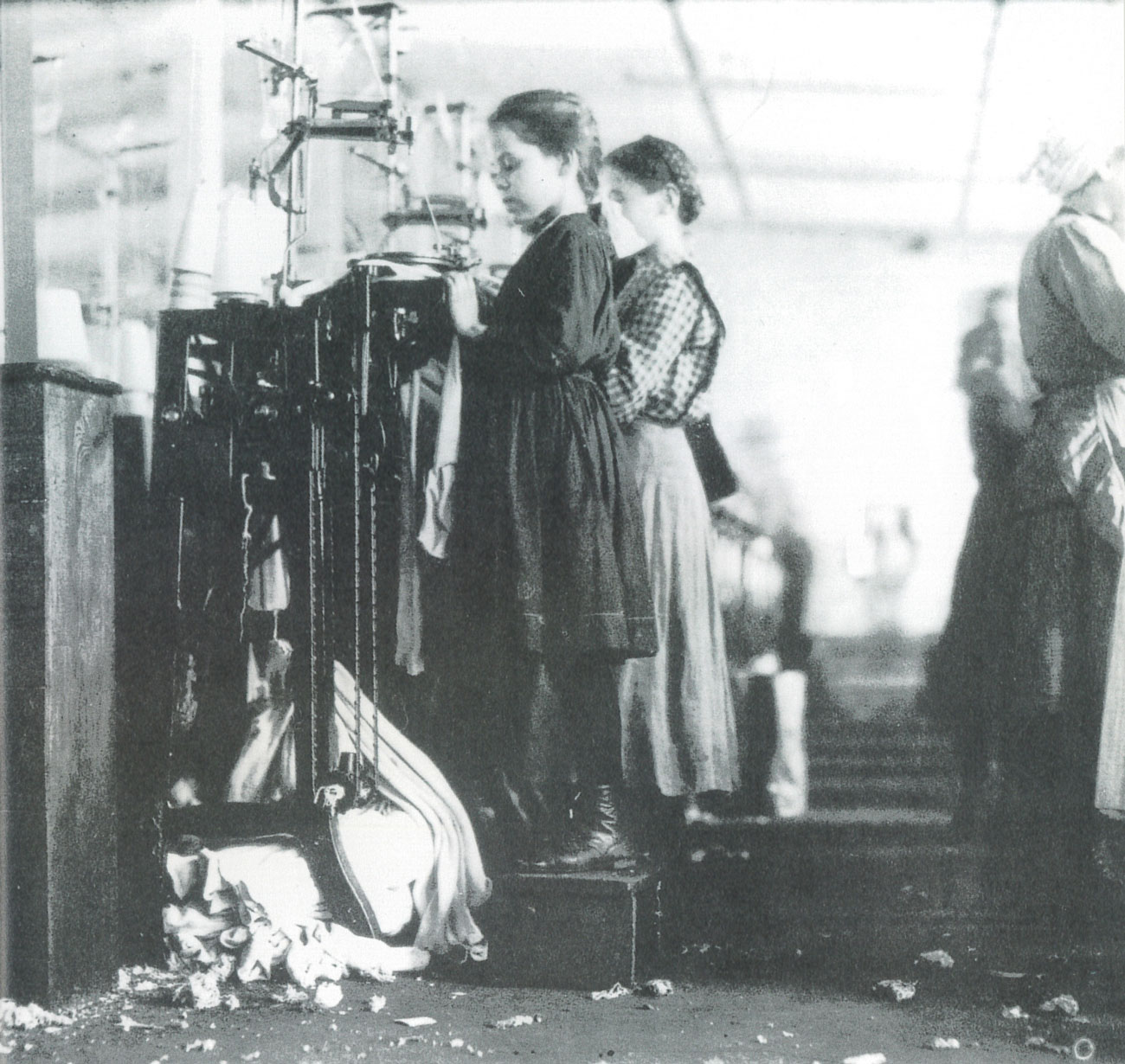

ハインが生きた時代は、産業革命の真っ只中であった。

ヨーロッパでの産業革命が海を越え、アメリカ各地でも工場が建設され、大型機械が導入されるようになっていた。

そんな時代背景から経営者は、工場で働く多くの労働者を必要としていた。

だが、その労働条件は、低賃金で、長時間、単純作業を繰り返すことの出来る労働者。

当然、社会保障などはなかった。時に使い捨てであり、搾取と言えるものであった。

そんな過酷な労働の担い手となったのが、その時代の幼い子供たちだった。

当時の社会では、子供たちは安い賃金で雇うことが出来たのだ。

さらに幼過ぎて労働環境に文句を言えないために、経営者にとって都合の良い労働力として扱われていたのだ。

本来学校に通い、元気に遊んでいるはずの子供達が、その機会を搾取され、働かされていたのだ。

写真に込めた意志

教師として働いていたハインは、その現実を知るにつれ、その問題から目を逸らすことが出来なくなっていった。

そしてついに、そんな社会問題に光を当てるために、教師という職を捨て、一から写真家として歩み始める。

彼は、幼い子供が働いている現実を撮影するため、工場労働の現場に潜り込んだ。

だがそれは経営者にとって不都合な真実でもあった。そのため嫌がらせや暴力などの身の危険と隣り合わせの命懸けの撮影であったという。

しかし、そうした撮影を重ねた末に、ついに新聞の紙面上での写真の発表にたどり着く。

その記事は、アメリカ国内で大きなセンセーションを引き起こし、児童労働を改善する動きを生み出したのである。

そんな彼の写真の中には、教師の時と変わることのない、子どもたちへの温かな愛情が流れているのだ。

- text HAS

Reference :

-

「ちいさな労働者」

- 著者:

- ラッセル・フリードマン

- 翻訳:

- 千葉茂樹

- 出版:

- あすなろ書房

-

text :HAS Magazineは、旅と出会いを重ねながら世界中の美しい物語を紡ぐライフストーリーマガジン。 ひとつひとつの物語を通して、様々な人々の暮らしを灯してゆくことを目指しています。About : www.has-mag.jp/about